水辺のいのちを探そう!小牟田池 生きもの観察会

レポート

秋空の下、汗ばむほどの暖かい陽気の中で開催された観察会では、ゲンゴロウ類やヌマエビ等を採集し、観察用容器へ確保しました。参加した子どもたちも、水路脇の道路から網を使い、それぞれ夢中になって生き物の採集に取り組んでいました。

その後は甑ミュージアム多目的室に移動し、採集した水生生物の種類同定や、大きさ・生態の解説、大庭先生の研究対象でもあるコオイムシに関するお話も伺いました。参加者全員が興味深く耳を傾け、子どもたちからも多くの質問が出るなど、深い学びの時間となりました。疑問が解消され、満足度の高い観察会となりました。

また、観察会後に行われた地元説明会では、自然共生サイト登録に向けた手順や今後の進め方についてご説明を行いました。次回以降も、引き続き地元住民の皆さまへ丁寧に説明を重ねてまいります。

当日のスケジュール

10:30~10:50 調査・観察会準備、受付

10:50~11:00 開会式、集合写真撮影

11:00~12:00 調査・観察会

12:00~13:00 昼食

13:00~13:30 大庭先生による、調査・観察会で見られた水生生物の同定と説明

13:30~13:40 アンケート記入

13:40~13:50 閉会式

14:00~14:30 地元説明会(鹿島コミュニティー協議会の方他)

実施内容

① 絶滅危惧種ゲンゴロウを探し、生態を学ぶ

② 水路に生息する水生生物を採集し、観察する

③ 多様な種類を同定・記録し、生物多様性を理解する

④ 生態系を守るため、自分にできる行動について考える

⑤ 地域住民との協力体制構築を目的とした説明会の開催

小牟田(おむた)池、調査・観察会場所の風景

1ヶ所目での水生生物の調査・観察会

2ヶ所目での水生生物の調査・観察会

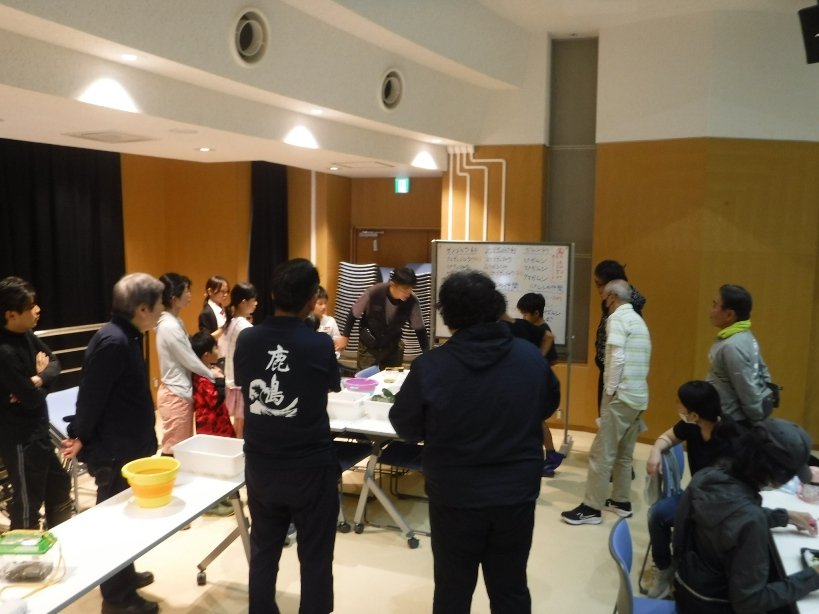

甑ミュージアムの多目的室での同定の様子

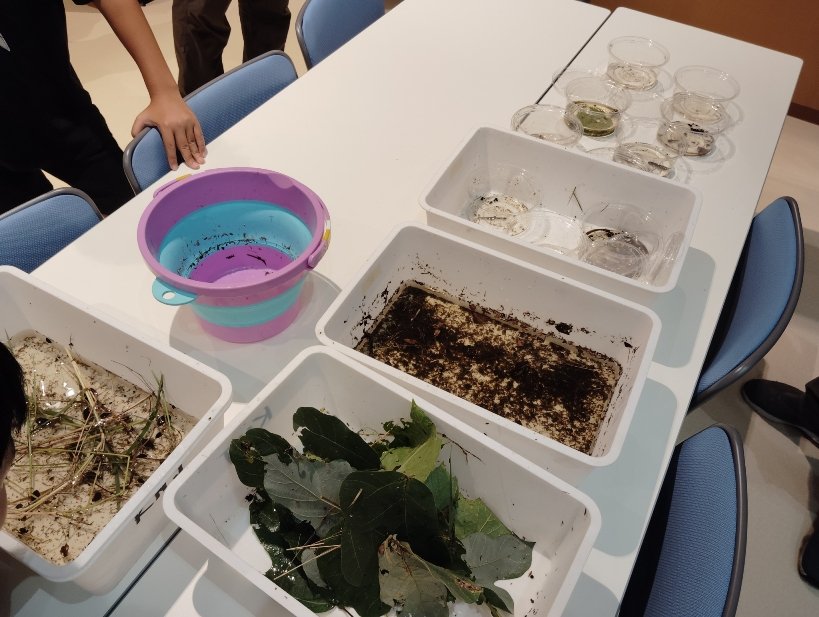

上がクロゲンゴロウ、ヤゴの幼虫等

地元説明会の様子

このイベントで得られたこと

・小さな水路でも、多くの水生生物が生息していることを確認できた

・干ばつ時にゲンゴロウがどのように生き延びるのか知ることができた

・水辺の植物が繁茂し枯れ堆積することで、水路が埋まってしまう可能性があることを理解した

参加者の声

- ゲンゴロウの名前を聞いたことがあるだけで詳しくは知りませんでした。 劇的に地球環境が変化し、多くの生き物や植物が衰退しています。 未来の子どもたちに豊かな自然環境を残すために、我われ大人がもっと関心を持つべきだと思いました。

- 今までただ”気持ち悪い”と思っていた生き物に関心がわきました。 とても興味深くなる内容で、とても楽しめました。 自分の住んでいる所に、こんなに多種類の水生生物が生存しているとは思いもしませんでした。 今後も長く生存できる様に環境を大事にしたいと思います。 今後も参加したいと思いました

- ゲンゴロウがぜつめつきぐ種なことを初めて知った。 だいだいのイモリが、どくをもっていることを知りました。 アカハライモリが日本にいることを知りました。

- いろんな生き物が見れて楽しかったです。 鹿島にたくさんの生き物がいてビックリしました。

- わたしは、はじめてさんかして、さいしょはけっこう大きいかと思ってたけど、見たら小さかったです。それがびっくりしました。 来年も、さんかするので楽しみにしときます。 来年は、ちがう生き物をみたいです。楽しかったです。

イベント実施結果

- 参加者数

- 一般参加者 大人12名、子ども9名 計21名

スタッフ5名

総計26名 - アンケート回答数

- 大人11名、子ども9名

計20名 - 参加者満足度

- 80%

- 実施してよかった点

・甑島では化石・海の生き物に触れる機会は多いが、水生生物に触れる機会がこれまでほとんどなかったため、「甑島の水生生物に触れる最初のきっかけ」になった

・身近な水路に絶滅危惧種が存在することに気づき、その保全に向けて「自分ができること」を考える機会となった

・日常の中に豊かな自然があることを再発見し、地元の価値を再認識する契機となった

・「甑島ウミネコ留学生」である鹿島小学校の児童が参加してくれたことで、島外の子どもたちにも甑島の自然と価値を伝える機会となった

- 実施して苦労した点

・甑島での協力者探しに時間を要した

・観察場所・草刈り場所・作業範囲、地権者許可等、初めての調整が多く情報収集と交渉に苦労した

・チラシ配布方法や配布数の調整に苦労した

・お弁当準備は協力者を確保できたが、人数予想や容器処理の調整が難しかった

・準備期間が短く、参加人数の見込みや島外募集が困難だった

・初開催のため、地元イベントスタッフの確保に苦戦した

・道具の保管・洗浄場所、洗浄用水の確保が課題となった

・リリース場所選定では、同一地区内であっても地域外外来種にならないよう細心の注意が必要だった

・地元リーダーの発掘と説明会日程調整に時間を要した

- 特に寄付が活きたと感じた点

・観察に必要な水生生物用の道具を購入し、参加者へ貸し出すことができた

・長崎大学の専門家の先生に講師として来ていただくことができた

・昼食が必要なプログラム構成となったため、その費用を確保することができた

・Save Japanプロジェクトの理念と「自然共生サイト」の意義を、住民の皆さまへ直接伝える機会となった

- 主催・共催

小牟田池を守る会 設立準備委員会

- 協力・後援等

日本NPOセンター

鹿児島県NPO事業協会

もりはやし倶楽部

はっぱクラブ

- 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社