Action! Nature ボランティア

「蒜山の草原を守ろう!」

山焼き(火入れ)草原保全活動

レポート

地域の方々から引き継いだ真庭市蒜山上徳山「鳩ヶ原」でのボランティアによる山焼きは、今年で5年目を迎えました。

今年は新たに1か所を加え、3か所で3日間の山焼きを実施しました。

ボランティアを含む参加者は延べ130名超、

焼いた面積はそれぞれ、

1日:48ha、

2日:2.5ha、

9日:3.5ha

合計で54haでした。

当日のスケジュール

<3日間のスケジュール>

08:00 受付、活動準備、作業説明など

08:30 現地移動

09:00 鳩ヶ原山焼き作業

13:00~13:30 終了移動

13:30~14:00 解散・昼食

実施内容

蒜山地域の山焼きは、生活の糧となる茅や牧草を育てる場所を維持するために行われてきた歴史があります。繰り返し行われる山焼きによってできた草原には、サクラソウ、ユウスゲ、ワレモコウなどが自生しています。

この山焼きにより、サクラソウ自生地は5年前に比べて約3倍に広がりました。サクラソウの集団自生地は稀になっていると言われており、貴重な場所なのです。また、ユウスゲがないと生息できないフサヒゲルリカミキリは、日本では現在ここでしか見られない希少生物です。また、ワレモコウのつぼみだけに産卵し、花を食べ脱皮を繰り返すゴマシジミなどのシジミチョウもここに生息しています。

ここで山焼きを行うことは、上記の様な絶滅危惧種や希少種を守る貴重な活動と言えるのです。

山焼きを行うには、自治体への事前計画書の提出が不可欠で、日時、場所(どこからどこまで)、山焼きの人員配置計画などの詳細な資料が必要です。同時に消防署への事前連絡も必要になります。

広い面積を焼くには、予定外の場所への飛び火があったら、すぐに消火できる体制のボランティアが不可欠です。広さにより、ボランティア人員が決まっているために、ボランティア確保が山焼きの基本となります。

また、雨が降れば草木が燃えない、風が強すぎれば、中止せざるを得ない、風向きによっては、火付けの場所や順番がかわるなど同じ山焼きは2度とないと言われるほど、繊細でち密な計算と行動が求められるのです。

予定外の場所に飛び火して燃えて山火事とならないように、早期消火が重要。しかし、けが人が出ると2度とこの場所で山焼きが出来なくなるので人命第一での行動が求められます。

3月12日にWEBで山焼きの事前説明会を行い、山焼きの意義やその方法、手順、服装などについて参加予定者に伝え、当日に臨みました。

初日の4月1日は快晴、微風しかも1週間前から雨もなく、草は乾燥状態という数年に1回という恵まれた天候で山焼きが始まりました。

早朝8時前に、60名を超す参加者が集合。岡山駅からのボランティアを乗せたバスにより県外からの参加者もありました。

まずは事前説明で安全管理や班分け、自分の役割を確認し、消火水を積んだトラックやワゴンで山へ移動です。

山焼きの現場近くに用意された、ジェットシューターという水の入った消火器具を背負います。約20Lの水が入るもので、初めての参加者にとっては背負うのも一苦労でした。

そこから尾根沿いに歩く事約300m。ようやく点火地点に到着です。

火付け前に放水の仕方のレクチャーを受けました。「目の前の火だけではなく、自分の背後にも気を配ること」。以前の飛び火を繰り返さぬよう、真剣に説明が繰り返されました。

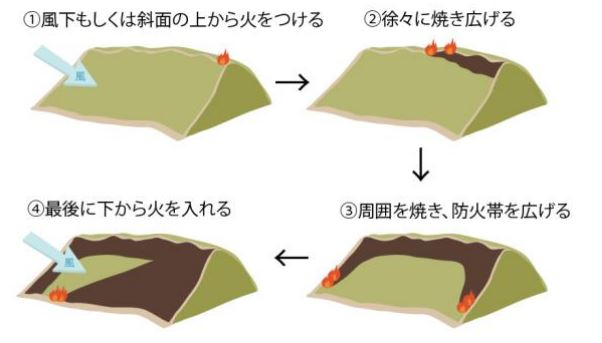

山焼きは、山の上部から横に火をつけていき、まず防火帯をつくります。風下から火を点けると、ゆっくりと燃え進めることができます。

山の上部が焼けたら、山の下へ徐々に降りて火を点けます。そして最後に山裾から上手へ火を点けて、全体を燃やしていきます。

火付け役はトランシーバーを持ち絶えず連絡を取り、遠く離れたもう1人の火付け役と風の状況などを確認しながら、火を点けていきます。火の広がり方、風の影響、地形の違いなど、何年も積み重ねてきた熟練の読みが重要です。

【初日】

一番広い範囲を焼くため、50名を超える火消ボランティアが参加。ボランティアは重いジェットシューターを背負い、火の回りに合わせて横に広がりながら移動をして行きました。約4時間の間シューターを下す間がほとんどなく、移動や停止して火勢を見つめました。

この日は風向きが理想的で、山の上から下に向かって風が吹いたので、延焼の心配は殆どなく順調に進みました。それでも、一時は5mほどの炎が上がることもありました。バチバチと音を立てて焼ける様は煙、灰と合わせてすごい迫力です。ヘルメットにゴーグル、防塵マスクそしてヘルメットの下には顔を隠すようにタオルで覆うのですが、それも炎が寄ってくると顔が熱さを感じました。

それでも焼けた跡の一面が黒々と色が変わっているのをみると、なんとも言えない爽快感がありました。

昼食には、ご当地名物ひるぜん焼そばを焼きたてでいただくことができ、参加者も満足をしているようすでした。

【2日目】

今年初めて山焼きをする場所でした。

前日に比べ狭い範囲でボランティアの人数も前日よりは少なく、間隔を置いて並び、延焼しないように気を付けながら焼き進めました。

風、天候共に恵まれ順調に山焼きは進行しました。

防火帯が狭い場所では反対側に延焼しない様に事前に散水を行います。

下山前に消火確認を行いました。

初めて山焼きをしたところは笹が多く生えており、燃え残りができてしまいました。初夏に草刈りをする際に笹も刈ることができれば、来年はより燃え進めることができるのではないかと話していました。

【3日目】

天候の都合で予定を1日順延して4月9日に実施しました。前日は風が強くまた雨が降ったので、早朝からの火入れはできず、乾燥時間をとるために当日山焼きをする場所でサクラソウやワレモコウが生息する場所を訪れ、山焼きでサクラソウの自生地が増えたことなどの説明を受けました。

着火時間は9時55分。しかし、 前日の雨の影響もあり、なかなか燃え広がりませんでした。

火付け役2人が高さを変えて火を点けていく縞焼きの手法を取り、じっくりと焼いていきました。

当日のボランティアは20数名、15mほどの間隔をあけて、飛び火が背後に行かないかを注意深く観察しました。幸い風向きも山から下へ吹く風であったのでじっくり燃えていきました。

最後にすそ野から火を点け、山焼きが終了。

消火時刻は13時5分でした。

このイベントで得られたこと

●山焼きにより、草原の生態系が維持され、保護したい生物の維持や増加により生物の多様性が保たれることが実現できている。

●高校生、大学生、一般のボランティアが県内外から参加することで、山焼きが継続して行われる状況が創り出されている。

参加者の声

- 山焼きに現地で参加できたことで、さらに深く知りたいという気持ちが出てきました。

- 山焼きの丁寧な解説や合間合間に挟まれる解説がとても良かった。

- 安全のための適切な配慮や準備ができていた。

イベント実施結果

- 参加者数

- 4月1日 42名(関係者含め、62名) 4月2日 31名(関係者含め、43名) 4月9日 22名(関係者含め、34名)

- アンケート回答数

- 29件

- 参加者満足度

- 93%

- 実施してよかった点

・希少生物種のことをここまでの活動を通してあまり触れてこなかったため、「サクラソウの発育のために必要な山焼き活動ができた」と感じました。

・ボランティア参加については、「草原の保全に関心のある学生が、実際の現場での動きを体感することができた」と思います。

- 実施して苦労した点

・当日の現場に移動設置できるトイレの確保がなく、長時間の我慢を参加者に強いることとなった。

・ボランティアのリピート数を増やし、スキルアップのための事前研修が開催できなかった。

・現場でのジェットシューターの着脱の的確な指示ができず、長時間重量物を背負う状態が発生した。

- 特に寄付が活きたと感じた点

・岡山駅からのチャーターバスの運行により、交通手段がないことが参加の障壁となっていた部分をカバーすることができました。県外から参加の方もいました。

・バスには高校生も乗車をし、大学進学で自然に関することを学びたいと考えていたため、今回の活動への参加をとても喜んでくださっていました。若い人材の参加機会創出にもつながっていたことが実感できました。

メディア掲載

山陽新聞社の取材がありました(4月3日に掲載)。

- 主催・共催

主催・共催

蒜山自然再生協議会

津黒いきものふれあいの里、

重井薬用植物園、

山焼き隊- 協力・後援等

特定非営利活動法人 岡山NPOセンター

- 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社