山野草の保全活動を通して考える地域の防災

レポート

山野草の宝庫である里山「長野市七二会地区」で七二会里山整備利用推進協議会と協働し、地域にある自然と生態系を知り、環境保全と防災・減災力向上のための学びを深めました。

当日のスケジュール

09:40 集合(七二会公民館)後、現地へ移動(各自の車)

10:00 現地着

10:00 開会、関係者あいさつ

10:10 講座と作業「山野草の種まきと株分け」

11:15 講座「地域の保全と防災・減災」

11:35 質問、閉会

12:00 解散

実施内容

地域の保全と防災・減災の講座の様子

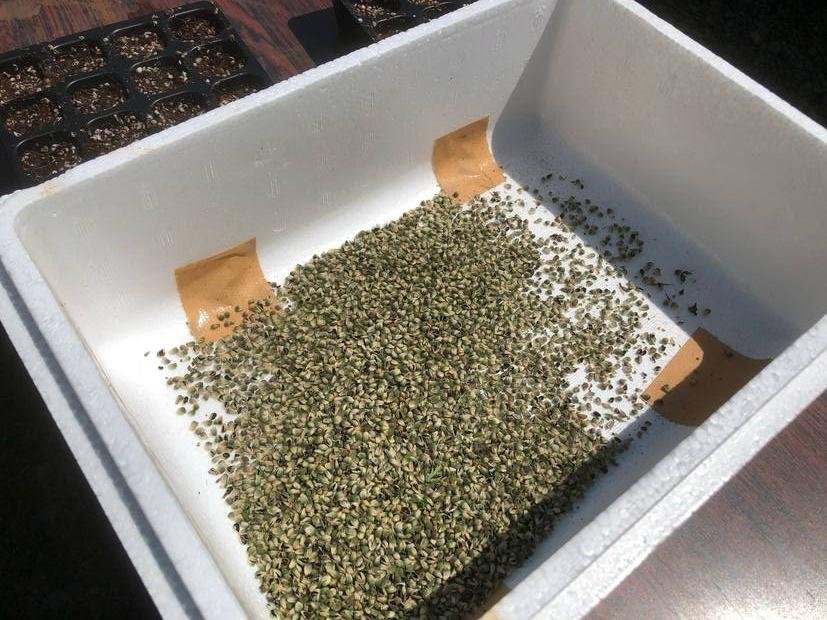

みんなで山野草の種まき

ていねいに3粒ずつ種をまきます

小さな福寿草の種

草木に詳しい樹木医の山本裕美さんが山野草のタネまきや株分けを解説

天気も良くテント内で講座を受ける参加者

七二会で初めてのSAVE JAPANプログラム ご参加ありがとうございました!

このイベントで得られたこと

・山野草の発芽と生長の仕組み、株分けや種まきの方法などを知ることができ、知識を広げることができた。

・長い歴史の中で地域に根付いた植物が、土砂の流出や斜面が崩れるのを防ぐ役割を果たしていると知ることができた。

・今回のプログラム企画をきっかけに、地域内にあるさまざまな活動団体や個人がつながるようになった。

・地域の環境保全と防災・減災への関心が高まった。

参加者の声

- 山野草はとてもデリケートで、タネをまいてもすぐに芽が出ないことが知れてよかった。気長に待ちたい。

- 福寿草のタネがマイナス5度にあたらないと芽が出ないとは知らなかった。

- 今まで土の中に埋めるようにタネをまいていたが、土をかけなくてよいとは思わなかった。自然界のことを聞けば、確かにそうかと思った。

- 地域の自然を知ることが、防災にも役立つとは考えたことがなかった。

- いろいろな花が咲く豊かな地域を守っていきたい。

イベント実施結果

- 参加者数

- 21名

- アンケート回答数

- 15件

- 参加者満足度

- 100%

- 実施してよかった点

プログラムを企画する段階で、地域内のさまざまな団体の活動を知って、つながることができた。

今日まいたタネが芽を出すのは、ひと冬を超えた6月で、花が咲くにはさらに数年かかるという福寿草の生態を知った。タネをまき芽が出ることを喜ぶ「未来への楽しみ」を、地域の方々といっしょに共有することができた。

山野草は自然の中で、誰も土をかけていないのに育っている。なにかと手をかけて早く芽を出せという人間と、100年スパンで生きる自然界の植物のライフサイクルの違いを知ることができた。そういったことを知らずに植物を育てる人が多いので、自然界の基本を知れて良かった。

- 実施して苦労した点

今シーズンは降雪が多く例年以上に雪が残っていて傾斜地の足場が悪かったため、プログラムの日程を決められないまま推移してしまった。

- 特に寄付が活きたと感じた点

地域に根付いている在来植物の生態を知り生息できる環境を維持することが、植物の持つ防災機能を活かすことにつながっていることを考えるきっかけになった。また、今回のプログラム企画を考える際に、地域のさまざまな活動団体の取組を知って互いにつながることができた。

メディア掲載

長野県NPOセンターYouTube 2024-2025 SAVE JAPANプログラム<長野市七二会>

- 主催・共催

主催:七二会里山整備利用推進協議会

認定特定非営利活動法人 長野県NPOセンター共催:七二会公民館

小坂福寿草群生地愛護会

七二会花いっぱいの会- 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社