いきもの探し探検隊「鬼沼の森と湖の自然学校」

2019年07月20日(土)実施

レポート

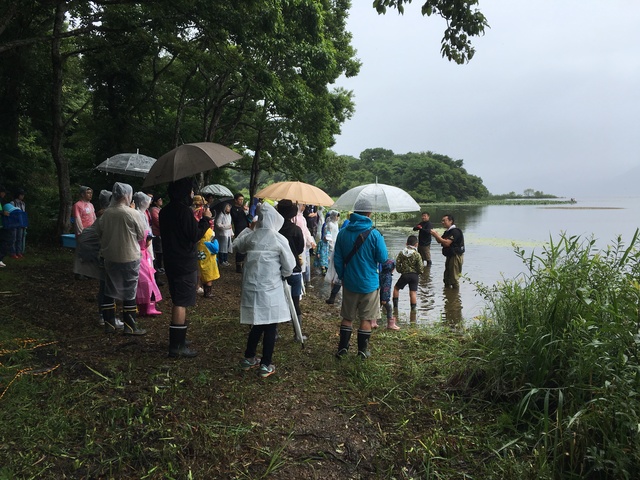

前日からの雨で遠くから参加予定の数家族がキャンセルがありましたが

2回目は、「湖のいきもの編」で江湖村の目の前に広がる、猪苗代湖鬼沼で 地引網体験を行い、湖に生息する生き物の調査、観察を行いました。 当日は、雨の中でしたが、57名の参加者の皆様にお集まり頂きました。

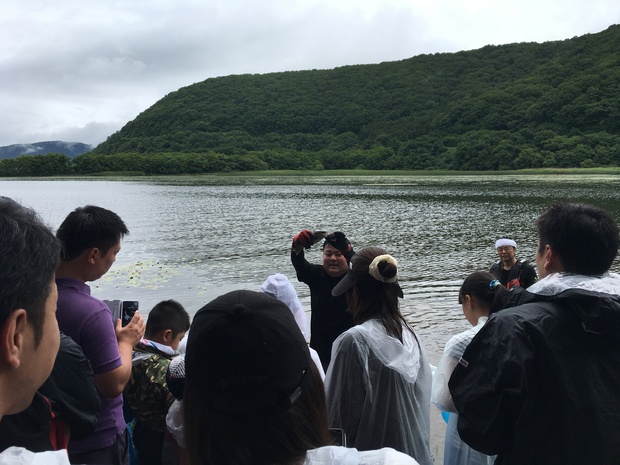

参加者はカッパや傘を差しながら地引網を実施いたしました。

網にはタナゴ、フナ、ナマズ、ウグイなどがいました、その中で多くかかっていたブラックバスとブルーギルは外国から来た生き物です。

猪苗代湖にブラックバスが増えると、ざまざまな問題が発生します。

①もともと住んでいた生き物が減ってしまいます。(肉食のため)

②近い仲間どうしで交雑し、新しい雑種が出来てしまいます。

一概にブラックバスが「悪者」と思われがちですが、実際は、そうでしょうか? もともとは、人間が外国からもってきた生き物です。 実は、ブラックバスも生きるのに必死です。 私たちにできることは、外来種について知り、生き物を飼うときは最後まで 責任をもってお家で飼うことです。

子どもたちにも網から外すのを手伝ってもらい、観察するために水槽へ移しました。 水槽の魚を皆さんに観察、スケッチしてもらいました。観察が終了し、外来魚以外の生きてる魚は、猪苗代湖に戻してあげました。最後に、自分たちが自然環境の為に身近にできることは何かを話し合い、 小雨の降る中でしたが、いきもの探し探検隊の第2回目を終了いたしました。

2回目は、「湖のいきもの編」で江湖村の目の前に広がる、猪苗代湖鬼沼で 地引網体験を行い、湖に生息する生き物の調査、観察を行いました。 当日は、雨の中でしたが、57名の参加者の皆様にお集まり頂きました。

参加者はカッパや傘を差しながら地引網を実施いたしました。

網にはタナゴ、フナ、ナマズ、ウグイなどがいました、その中で多くかかっていたブラックバスとブルーギルは外国から来た生き物です。

猪苗代湖にブラックバスが増えると、ざまざまな問題が発生します。

①もともと住んでいた生き物が減ってしまいます。(肉食のため)

②近い仲間どうしで交雑し、新しい雑種が出来てしまいます。

一概にブラックバスが「悪者」と思われがちですが、実際は、そうでしょうか? もともとは、人間が外国からもってきた生き物です。 実は、ブラックバスも生きるのに必死です。 私たちにできることは、外来種について知り、生き物を飼うときは最後まで 責任をもってお家で飼うことです。

子どもたちにも網から外すのを手伝ってもらい、観察するために水槽へ移しました。 水槽の魚を皆さんに観察、スケッチしてもらいました。観察が終了し、外来魚以外の生きてる魚は、猪苗代湖に戻してあげました。最後に、自分たちが自然環境の為に身近にできることは何かを話し合い、 小雨の降る中でしたが、いきもの探し探検隊の第2回目を終了いたしました。

当日のスケジュール

《スケジュール》

09時30分 受付開始

10時00分 開会式挨拶/

プロジェクト説明 /

10時15分 湖探検スタート (地引き網)

12時00分 まとめ・感想(アンケート)

12時15分 あったかい参加者お楽しみの昼食!

13時00分 解散(閉会)

09時30分 受付開始

10時00分 開会式挨拶/

プロジェクト説明 /

10時15分 湖探検スタート (地引き網)

12時00分 まとめ・感想(アンケート)

12時15分 あったかい参加者お楽しみの昼食!

13時00分 解散(閉会)

実施内容

損害保険ジャパン日本興亜株式会社福島支店

損害保険ジャパン日本興亜株式会社福島支店CSR戦略チーフ 倉本巳加さまより参加者へプロジェクトの説明

ホールアース自然楽校伊藤航さんよりちょっとだけの野外授業

猪苗代湖にはどんな生き物が生息しているのかを 写真を用いて、クイズ形式でわかりやすく学習しました。どの魚がどこから来たのかを、「もともと今の場所に生息していた魚、」、 「日本の別の場所から今の場所に移動してきた魚」、「外国から来た魚」、の3種類に 分けて区別していきました。

講師の伊藤さんより注意事項や地引網の説明がありました。 事前に網をしかけておいたので、皆さんにロープを握って頂き、「よいしょ」の掛け声で みんなで網をひいてもらいました。

私たちにできることは、外来種について知り、生き物を飼うときは最後まで 責任をもってお家で飼うことです。 ぜったい、外には逃がさないように注意しましょう。 生き物の観察をおこなうため、他にも網をしかけました。最後に、自分たちが自然環境の為に身近にできることは何かを話し合い、 小雨の降る中でしたが、いきもの探し探検隊の第2回目を終了いたしました。

雨が降っているため仮設の屋根をかけ、参加者の皆さんで昼食をいただきました。 夏野菜を使ったメニューでした。

参加者へのプレゼント

このイベントで得られたこと

当日は雨のイベントとなりましたが、生活が便利になることは、いかに環境に負荷をかけて暮らしているかを観察を通じて学ぶことができたこと。 希少生動植物の保全をするために環境に良いものを日常に使用するように私たちが心がけていかないと今の環境は維持することが出来ないことが堀り上げを通じて参加者が体験できた。

参加者の声

- 親子で地引網を体験できるのは初めてで、猪苗代湖にどんない生き物が生息しているのか教えていただき勉強になった(30代女性)

- 生態系が人によって壊して、壊れた環境を元に戻すのは大変なことに気づかされました。(40代男性)

- 遠くからは綺麗に見える自然風景も近くによると自然環境が悪く生体系のバランスが崩れているのに我々の便利な生活が大きく影響していることにあらためて気づかされました。(40代男性)

- 猪苗代湖の生き物調査ができたことが勉強になりました。(8歳女の子)

- さかなをいっぱい探せたこと(6歳男の子)

イベント実施結果

- 参加者数

- 大人26人 子ども31人

- アンケート回答数

- 大人24人 子ども23人

- 参加者満足度

- 90%

- 実施してよかった点

- 猪苗代湖の生態系について家族で考え、触れ合う機会を提供できたことの意味は今後未来への子どもたちへ貴重な自然景観の橋渡しにつながるイベントなんだと参加者から声が出たこと。

- 実施して苦労した点

- 先日からの雨で地引き網を引っ張るスペースが水の増加で限られた場所のみとなってしまったこと。

- 特に寄付が活きたと感じた点

- 生き物を調べる図鑑、網などが揃えることができた。

- 主催・共催

- 実施団体:特定非営利活動法人江湖村

運営支援:特定非営利活動法人うつくしまNPOネットワーク - 協力・後援等

- 協力:認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

後援:福島県地球温暖化防止活動推進センター - 協賛

- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社