ウミガメがやってくるビーチを守ろう ビーチクリーンアップ大作戦!in黒潮町

レポート

高知県は国内有数のウミガメの上陸、産卵地の一つです。

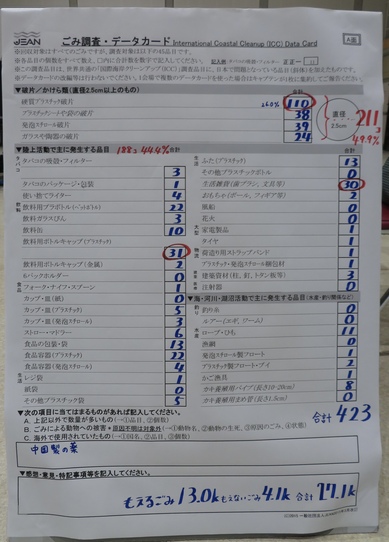

流れ着いたごみの種類や数量を調べるビーチクリーンアップ活動を通じて、プラごみの海洋流出や、それがウミガメなどの海洋生物へ与える影響などについて考えてみました。

また、NPO法人NPO砂浜美術館の協力でくじらの生態について理解を深めるとともに、ウミガメや海の生きものが住みやすい場所にするために私たちができることはどんなことなのか、生活スタイルを見直す機会となりました。

当日のスケジュール

8:20 集合:送迎バス利用者(高知県民文化ホール前)

8:30 送迎バス出発

10:50 集合:現地集合参加者/送迎バス到着

-----------------------------------------------------------------------

9:50 受付

11:00 開会&調査方法の説明、ビーチへ移動

11:30 ビーチクリーンアップ

12:30 昼食

13:15 クリーンアップの話&調査結果発表

13:40 くじらの話とクラフトづくり

14:50 閉会

15:00 終了:現地集合参加者解散/送迎バス出発

----------------------------------------------------------------------

17:30 解散:送迎バス利用者(高知県民文化ホール前)

実施内容

このイベントで得られたこと

・ごみが海洋生物に与える影響を知ることができた。

・環境に対する行動変容があった。

*イベント参加後1ヶ月後に行動変容調査を行った結果

[調査期間] 6月17日~30日

[調査数] 10家族(22名)

[回答数] 13名(59%)

1)イベント参加の前と後で自身の行動や考えに変化がありましたか。

あった(100%)

2)イベント前からやっていたが、さらにやるようになったこと。(複数回答可)

1位:エコバックを持って買い物に行く(100%)

2位:ごみの分別をする(92%)

3位:マイボトルを使う(85%)

3)イベント前にはやっていなかったが、やるようになったこと(複数回答可)

1位:海ごみいついて家族や友達等と話をする(77%)

2位:海ごみやマイクロプラスチックについて調べる(46%)

4)海ごみを減らすためや海の生きものを守るために行動したことがあれば教えてください。

・学校の授業で海ごみに関する興味、関心を広める為、ポスターを作って発表しました。

・一斉清掃に参加する

・ごみはごみ箱に捨てる。ポイ捨てしない。

・買い物をする時に必要な物かをもう一度考える。

・海ごみをリサイクルした商品の購入

・ビーチクリーンアップをした時のことを友達に話す。きれいに見えてもゴミがたくさんあった。

参加者の声

- 遠くから見ると青くキレイに見える海ですが、実際砂浜におりると様々なゴミが落ちていることにビックリした。一人一人が自分のゴミを持ち帰り、きちんと分別して出すことが大事だと感じた。(30代)

- ビーチクリーンアップを実際に行う中で、海洋ゴミの実態(量や種類)を知ることができた。また生態系への悪影響を改めて認識することができた。クジラについて学びが多かった。(30代)

- プラスチックごみを食べたアホウドリが餓死してしまうのは、衝撃的だった。マイクロプラスチック問題などプラスチックはとても便利なものである一方、大問題になる一因であり、一人一人が本気で考えて取り組む必要があると思った。(30代)

- 海岸にごみがたくさんあり、それによって生きものが死んでいることやくじらの区別の仕方など知ることができた。このような地域の活動があったら参加してみたい。(小学6年)

- 砂浜のごみにスプーンや発泡スチロールが落ちていてびっくりした。ゴーストフィッシングのことを聞いた時に、網を捨てると魚にも影響があることが分かった。くじらのクラフトづくりが楽しかった。(小学6年)

イベント実施結果

- 参加者数

- 22名(大人11名、子ども11名)

- アンケート回答数

- 22名

- 参加者満足度

- 63.6%

- 実施してよかった点

・西部地域で環境問題に取り組んでいるNPOに講師や当日スタッフとして関わってもらい、つながりがもてた。

・自分たちが出している生活ごみから環境について考える機会となった。

・イベント実施にあたり、高知県や土木事務所とのつながりができた。

- 実施して苦労した点

- ビーチクリーンアップを予定していた海岸が地域イベント開催直後であったため、ゴミ一つ落ちていない状況だとわかり、急遽実施場所を変更することとなり、バス移動(往復20分)を余儀なくされた。そのことによりビーチクリーンアップの時間が短縮され、参加者にもう少し拾いたかったという気持ちが残った。他団体が行うイベントとの調整は難しい。

- 特に寄付が活きたと感じた点

・コロナ禍で団体の活動が縮小されている中で、親子で一緒に活動できる機会を提供できたこと。

・学校の授業ではできない内容を提供できたこと。

・事業に協力してもらうことにより、西部地域で活動しているNPOとの繋がりが深まったこと。

メディア掲載

・2022年6月号 高知県黒潮町広報紙「広報くろしお」

https://www.town.kuroshio.lg.jp/img/files/pv/kouhou/docs/202206/2022_NO195_P06.pdf

- 主催・共催

NPO法人環境の杜こうち

認定NPO法人NPO高知市民会議

- 協力・後援等

◆協力

認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター◆後援

高知市教育委員会- 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社