ハヤブサの空を「石づみたいけん」で守れ!!

レポート

その環境は、人々の生活に密着して造られた「石づみ」によっても守られているとか。

「Eco-DRR」(エコ・デーアールアール)の入門編として、石づみ修復体験に挑みました!

当日のスケジュール

7:45 バス出発~

8:45 越廼ふるさと資料館到着(現地集合の方と合流)

9:00 開会式~生きものの話

~石垣と文化的景観の話

~活動場所に移動

9:35 石づみの話

~石づみの方法とコツについて

~石づみ体験

11:15 集合写真撮影

~前区長さんのおはなし

~越廼ふるさと資料館に移動

11:30 アンケート~閉会式(ふりかえり)

12:00 バス出発(現地集合の方解散)

13:00 鯖江着~解散

実施内容

福井のソメイヨシノはとっくに花も散ったあと…

集合場所のさばえNPOセンターにある遅咲きの枝垂れ桜も、そろそろ葉っぱが花より豊かになってきたな…という時期。

今日は、今期1回目の体験イベントです!

集合時刻少し前にはバスも到着。

受付も始まりました。

今日のメインの体験は、言ってみれば“人力土木作業”。

壮大な「どろんこ遊び」みたいで楽しげではあるけれど、低学年以下の子どもたちも多くて、さて、どこまで完成するかも見どころのひとつ。

さぁ、バスに乗って、目指す越前海岸へと出発~っ!

※それぞれの写真をタップ(クリック)すると大きく表示できます

▲なごりの枝垂れ桜、天気も快晴!▲

▲今回もお世話になりまーす▲

バス(乗り物)に乗るのが楽しみなお子さんも多いですよー☆

▲可愛い「長靴」も大活躍の予感▲

みんなを乗せたバスは西に向かいます。

目的の越前海岸の断崖は、ハヤブサの棲息地。

そんなハヤブサが生きていける環境を「石づみ」で守っていこう!…というのが、今回のイベントのテーマになります。

ハヤブサと石づみとの間に「どんな関係があるの?」なんて疑問も出てきそうですね。

でも実は、自然の材料で造られた石づみは、その隙間などが、たくさんの生きものたちの住処となり、地域の生態系を支えています。

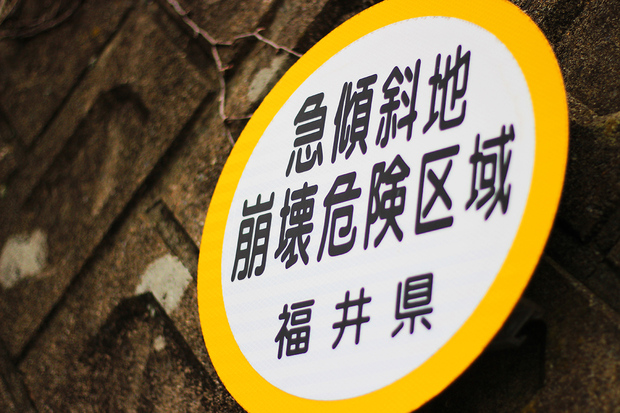

また、石づみによって斜面が崩れたり流されるのを防ぐことで、ヒトの生活とともに、生きものたちの生活環境を守っている側面もあり、これが、自然環境の保全が、地域の防災や減災につながると言う「Eco-DRR」(エコ・デーアールアール)の考え方でもあります。

…まぁ、ムズカしいことは後にして、まずハヤブサについて簡単なお勉強をしておきましょう。

すっくと起ち上がったスタッフが手にしたのが…

おぉ!

ほぼ実物大のハヤブサの写真クラフト(手作り)!!

なかなか本物は見られないかもしれないけど、こういうのがあるとグッと身近に感じますよネ。

▲実物大ハヤブサくん登場!▲

参加者の皆さんに「実物大ハヤブサ」をまわし見してもらいながら、ここで「ハヤブサのおはなし」がスタート。

ハヤブサは、日本国内で、200組(つがい)程度の生息数とも言われる希少な猛禽類の一種です。

よく見かけるトビ(トンビ)などに比べても体は小さいのですが、なんと言ってもその特徴は飛ぶ早さ!

他の小型の鳥を、空中で捕まえて餌にするスーパーテクニックの持ち主で、上空から急降下する速度は、なんと時速300kmにもなるとか。

この時の、翼を閉じた姿も、またカッコイイんだなぁ☆

お話の後半には「ハヤブサクイズ」も出題されて盛り上がる中、そろそろ海岸線が見えてきました。

▲ハヤブサクイズの真っ最中▲

延伸したばかりの北陸新幹線より速いなんてビックリ!

▲越前海岸の多くのエリアは「山からすぐ海」の地形▲

断崖や奇岩の絶景もたくさんあります

▲スタッフが海岸近くの海にイルカの群れを発見!!▲

去年は福井県内でも「イルカに噛まれる」事故が複数ありました

野生の生きものとの接触には注意が必要です

▲途中「水仙ランド」の駐車場で小休憩▲

あの空をハヤブサが飛ぶんだね

鯖江を出発して1時間ほどで、活動場所近くの「越廼(こしの)ふるさと資料館」に到着。現地集合の参加者さん達と合流です。

長い年月をかけて海岸近くの斜面に造られた農地には、多くの石づみ(石垣)が施されていて、今は越前水仙の栽培地として有名です。

「重要文化的景観」に指定されているこの土地が、今日の体験フィールドです。

▲まん中の円筒形の建物が「越廼ふるさと資料館」▲

地元の生活文化などに関わるたくさんの展示物があります

▲開会式で関係団体の皆さんをご紹介▲

▲福井市立郷土歴史博物館の藤川さん▲

一帯の水仙畑の特徴や歴史がわかるパンフレットもいただきました

▲しっかり聞いてくれてありがとー▲

では、基礎知識を頭の片隅に“現場”へと出発です。

越前海岸は、海辺の間近まで迫る山がちの地形が多く、水仙畑は、その上に広がっています。

15分ほどのちょっとした山登りでウォーミングアップだよー!

▲日本海を背に長靴姿で坂を登ります▲

▲途中にあったイノシシ用(?)の捕獲ワナ▲

獣害の被害もあるそうです

▲これだけ傾斜が強い地形なんですね▲

自分の脚で登ってるだけで、気圧差で耳の鼓膜が圧迫されてきました

▲長い年月をかけて人々が造り上げた何層もの石づみ▲

斜面に農地を確保することの大変さも感じます

さぁ、本日の“現場”に到着!

見晴らしのよい高台に、こじんまりした棚田のような段が折り重なる独特のフィールド。

作業用の手袋や道具の準備をして、石づみの専門家、金子先生のお話に耳を傾けましょう。

▲活動場所に到着▲

▲高台からみた日本海▲

天気は上々だけど黄砂で霞(かすみ)がかかっていました

▲道具あれこれ▲

ヒトのチカラでどこまでできるかな?

▲手袋は手にあったサイズを選ぼう!▲

▲石づみのコツについてお話しする金子先生(右)▲

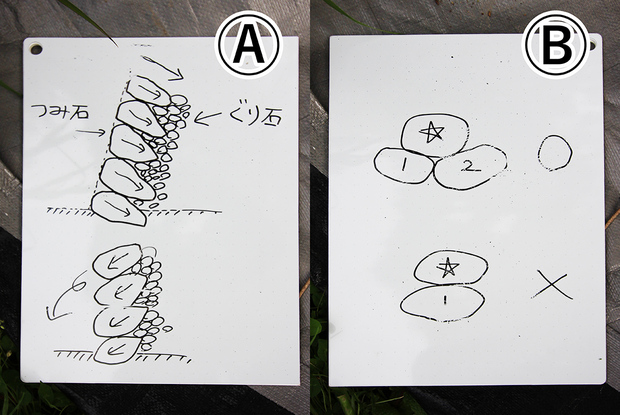

▲ポイントは2つ▲

A.表面の大きな石は、とがった部分を斜め下に差し込むように

(奥は小さな石などを詰めて安定させる)

B.上の石は、下の複数の石で支えてあげる

子どもたちはもちろん、大人も本格的な石づみの経験はほとんど初めて。

金子先生のレクチャーは頭に入れたものの…ここは「経験」を積み重ねていくことが近道かも。

そしてここで、2つのミッション(作業)が発表されました。

●脇を流れる「水路の石づみ堤防補修」

●畑の段差の「石垣修復」

「水路」は、低学年や小学校前の子どもたちを中心に。

「石垣」は、中・高学年以上の子どもたちと大人を中心に。

1時間と少しの時間で“完成”を目指します。

さぁ、やるぞーっ!

▲体験スタート▲

右が水路の補修/左の段差下が石垣修復の場所

地面は、もともと田んぼだったからか、かなりぬかるむ場所もあり、水路は水に足を入れながらの作業となるため、長靴は必須!

子どもたちも果敢に取り組みます。

それではここからは、同時並行で進んでいた2つのミッションを「水路」「石垣」それぞれごとにまとめて、写真を中心に紹介しましょう!

◆水路チーム「水の流れを石づみで守る!」◆

畑と水路の境界は、ぱっと見、草と土でグチャグチャになったような状態。

段差はあっても、少し雨が降ったら、すぐに溢れてしまいそう。

ここに「石づみの堤防」を造ります。

▲水路の向かって右側を補修するぞ!▲

▲まずは地面の土を掘って、石を埋め込む準備から▲

▲こんなカンジでだいじょうぶ?▲

▲金子先生のアドバイス▲

「こういう石をこの方向で置くと強くなるよ」

▲材料になる石の補給も大切なお仕事▲

気をつけて頑張って!

▲絶妙なカーブの水路が見えて来た▲

▲これでほぼ完成っ!▲

▲水路チーム「できたよーっ☆」▲

▲風情まで感じられる良い仕上がりになりましたー▲

◆石垣チーム「崩れた石垣を甦らせろ!」◆

畑の段差は60~70cm以上もあります。

昔は石垣の一部だったと思われる石も、いくつか地面に転がっている状態。

…これは、気を引き締めて取りかかる必要がありそうです。

よし、大人もスタッフも総出で短期決戦だ!

▲作業前の段差▲

足元の大きな石たちは、おそらく石垣の一部だったはず

▲みんなで壁の土を削って「再構築」の下準備!▲

畦(あぜ)に生えたミントと、豊かな土の香りが混ざり合って漂います

▲初めての道具にも挑戦!▲

▲ぬかるむ足元に気をつけて材料の石を補充▲

▲掘り出された大きな石▲

これを再配置して生まれ変わらせるんだ☆

▲金子先生も監督として大奮闘▲

それぞれの“石の居場所”をみつけてあげるのが大切

▲いろんな大きさ+いろんな形の石が集まって強くなる▲

それって、自然や社会も同じかも?

▲石垣の土の間からサワガニ発見!▲

実は、水路チームの現場や、材料になる石の採取場所からも

何匹ものサワガニが見つかりました

こういう生きものたちが、生態系を支えているんだね

▲作業も終盤▲

段差の上から見た“美しさ”にも注目

▲そして…完成っ!!!▲

▲いや、正直ビックリ!▲

まさか、こんなスゴいものが出来上がっちゃうなんて☆

水路チームも石垣チームも、それぞれ完成までにかかったのは80分前後でしょうか。

ちゃんと「完成するところまで体験できる」よう企画したプログラムでしたが、スタッフも驚くような完成度を目の当たりにして、ちょっと「鳥肌もの」でした。

金子先生の言葉を借りれば、石垣は、強く造れば百年単位で残ってくれるし、もし崩れたとしても、同じ材料で造り直せるので、環境にも負荷をかけないとのこと。

なるほど、確かにそうかもしれません。

事実、この地域の皆さんは、そうやって農地の石垣を長い年月保ちながら、今では水仙畑として活用し、それが、おそらくハヤブサを頂点とする生態系を守っているとも言えるのでしょう。

体験も終盤になると、新しい材料の石を手にした時に「あ、これはイイ石!」なんて口に出す子どもさんもいました。

もしかすると、この短い時間で、石づみの“神髄”の一端を会得しちゃったのかも?

…そんなことまで感じた、貴重なイベントだったと思います。

▲そろって記念写真▲

みんなホントに素晴らしかったーーーーっ!

最後は、前区長さんでもあり、今日の活動場所を提供してくださった白崎さんのお話も聞かせていただきました。

▲白崎さんをかこんで▲

思いやりのこもったお言葉ありがとうございました

今日の経験のことは、きっと子どもたちも憶えててくれるはず

達成感をムネに、バスの待つ駐車上への帰り道…

ふと見上げる、小鳥の一群が空を横切っていきました!

どうやら、ヒヨドリたちのようです。

ヒヨドリは、アオバトやツグミなどとともに、ハヤブサの獲物だと言われる鳥のひとつ。

たくさんの生き物たちの存在が、希少なハヤブサの命を養っているんだと感じた瞬間でもありました。

▲空を横切るヒヨドリの群れ▲

枝と重なってわかりづらいですが、百羽近くいたかも

越廼ふるさと資料館前では、到着した家族からアンケート記入タイムへ。

長靴を脱いでリラックスした表情の子どもたちが、家族と話し合いながら答えてくれている様子にスタッフもほっこりです。

閉会式では、全員が簡単な感想を発表。

そんなこんなでそろそろお昼前、帰りのバスに乗り込みましょう。

▲アンケートのあとのステキな笑顔▲

▲時刻はお昼前、日陰に集まって閉会式▲

▲体験のハイテンションから一転、帰りのバスはお休みモード▲

黄色いマルの中はぐっすりおネムな子どもたち(笑)

▲午後1時前には無事鯖江に到着!▲

きっとまた、次のチャンスに会おうねー

--------------------------------------------------------------

<番外編>

イベントの行き帰りで出会った、植物や虫たちをいくつか掲載しておきます。

里山ならではのものも混ざっていますが、今回のフィールドの雰囲気を想像する手がかりになれば幸いです。

▲アカメガシワ▲

▲シャガ▲

▲ウマノアシガタ▲

▲(畑の)ネギボウズ▲

▲コデマリ▲

▲タラノキ(栽培用)▲

▲クサギカメムシ▲

▲花菖蒲の蜜に集まるトラフシジミとハナムグリ▲

このイベントで得られたこと

・石垣を住処にするサワガニなどの生きものを発見し、ふれあうことができた。

また、ハヤブサが餌にするヒヨドリの大群も目撃できた。

・どろんこになりながら、普段だと絶対にできない土や石を使った作業に、新しい道具も駆使しながら挑戦できた。

参加者の声

- だんごむし、なめくじ、さわがに、はちみつけました。いしがおおきくてびっくりしました。いしづみがパズルみたいでたのしかった。(1年生)

- いしづみはじょうずにつくると、300年もつことにびっくりしました。(3年生)

- ハヤブサのスピードや、どこに住んでくらしているのか問題にして、すごい分かりやすかったです。びっくりしたことは、ハヤブサが北陸新幹線よりスピードが早いことでびっくりしたので印象に残りました。(5年生)

- 石積みを手作業でするむずかしさとできた時の達成感と、昔の人の大変さがわかりました。(40代)

- スタッフの皆さんが、楽しそうに活動されていて、こちらも楽しくなりました。ありがとうございました。(40代)

イベント実施結果

- 参加者数

- 27(大人13名 / 子ども14名)

- アンケート回答数

- 27(大人13名 / 子ども14名)

- 参加者満足度

- 61%

- 実施してよかった点

- ・今回も、7割以上の家族が初参加で、新たな層にリーチできた。

・とにかく完成した石づみの完成度が高く、企画したスタッフ側も感動してしまった。

専門家を講師として招いたとは言え、この達成感は記憶に残ってくれるのではと思う。

・低年齢の子どもたちが多く参加・体験してくれた。(低学年&未就学児の合計が10名)

石づみ講師の金子先生も「これだけ小さい子どもたちに体験してもらったのは初めて」とのことだったが、難易度の違う2種類の体験メニューを用意して対応し、しっかりと完成まで持っていくことができた。 - 実施して苦労した点

- ・石づみという“土木作業”をするに当たって、道具はもちろん、安全面全般に十分に配慮して企画した。

怪我もなく無事イベントは終了したが、参加された保護者の皆さんも的確に子どもたちに目と心を配っていただいたことに感謝したい。

・ハヤブサをイベントのシンボルとしたが、体験自体は石づみによる里山環境と防災力の保全がメインというイベント。

実際に密接にリンクしているとは言え、この2つの間のギャップを頭の中で埋めるには、多少ハードルがあった。

ハヤブサの実物大のクラフトを用意したり、ハヤブサクイズを実施すること、また、海岸で棲息環境を体感することなどで、なかなか目にできないハヤブサの存在を想像してもらえるよう工夫した。

・今期の目的でもある「Eco-DRR」と、体験活動の関連性をリンクさせるのが難しかった。

レクチャーで、石づみ(石垣)の防災効果など、簡単な説明をしてから体験をスタートしたが、子どもたちは作業自体の楽しさの印象が強すぎて、なかなか憶えていられないかもしれない。

ただ、本当に立派な成果物が出来上がったことで、自分たちの修復作業が、百年単位で残るかも知れないことや、もしいつか崩れても、その材料を再利用して補修できることなどは、折に触れて思い出してくれるだろうと期待している。

・ちょうど年度変わりの告知タイミングだったこともあり、春休みの影響でイベント開催の周知期間が短めになってしまった。

(キャンセルが数家族あったものの)結果的に定員に達して有難かったが、もう少しスケジュールを前倒しするよう心がけたい。 - 特に寄付が活きたと感じた点

- ・移動バスのチャーターが無理なくできた。

・専門家の講師をお呼びして、貴重な体験を指導してもらえた。

・動画コンテンツ作成に予算を充当できた。

・告知のチラシを必要な数と質で作成し、十分な形で配布することができた。

メディア掲載

こちらのリンクからご覧ください(PDF/外部サイト)

- 主催・共催

- 一般社団法人 環境文化研究所

福井市立郷土歴史博物館

認定特定非営利活動法人さばえNPOサポート - 協力・後援等

- <協力>

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

<後援>

鯖江市教育委員会

福井新聞社 - 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社