ランドスケープ大作戦

カードゲーム大会!

レポート

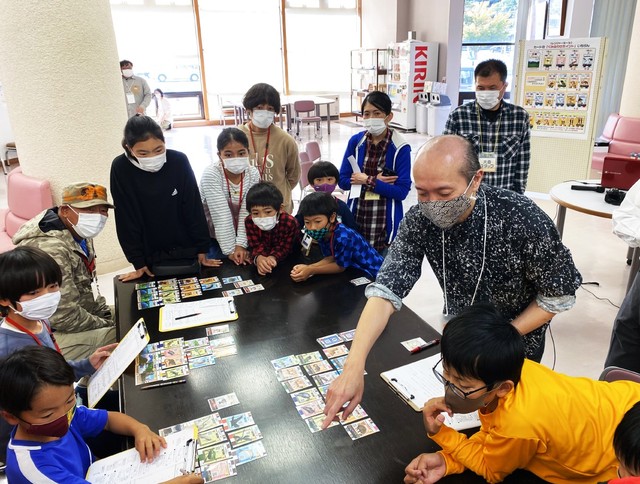

自然×生きもの×ヒトが関わり合う世界(ランドスケープ)を想像しながら、子どもも大人も大盛り上がりの“無差別級バトル”が繰り広げられました☆

当日のスケジュール

10:00 開会式~カードゲームと大会ルールの説明

10:10 かたならしプレイ(1ゲーム/かんたんルール)

~予選ステージ対戦(2ゲーム/かんたんルール)

11:10 決勝ステージ【前半】

(予選ステージ勝者4人/1ゲーム/レンジャールール)

11:40 決勝ステージ【後半】

(勝ち抜け2人/3ゲーム/レンジャールール)

~優勝者決定

12:25 集合写真撮影

~表彰式

12:40 今後のフィールド(体験)イベントへの誘導

~ゲームバトル終了~休憩

14:00 カードゲーム体験交流会

~ゲーム内容のブラッシュアップ検討会

16:00 イベント終了

実施内容

【イベント告知~前日まで】

お知らせのチラシ等で、カードを持っていない家族への「ゲーム貸出し」やスタッフがインストラクターをつとめる「個別体験会」の募集も行いました。

文字やムービーだけでは一見難しそうに思えるゲームでも、実際に体験することで、(特に子どもたちは)みるみるプレイのコツを会得して楽しんでくれます。

事前に“予習”をした参加者の皆さんは、大会でもナイスバトルを披露してくれました。

【大会当日】

▲当日は天気も上々▲

▲受付では消毒、検温、そして予選テーブルのくじ引きも…▲

▲予選ステージのテーブルに分かれて開会式▲

まずは“かたならし”に、「かんたんルール」で1プレイ。この勝敗は大会の成績とは無関係です。

本来は、家族や友だち同士でのプレイを想定して作られたゲームなので、お互いがルールを確認しながら楽しむ形が基本ですが、今回は初の「公式大会」ということで、スタッフがテーブルごとの「ジャッジ」を務めます。

ゲーム進行やルール確認に気を取られず、ゲームに集中してもらうための工夫です。

そして予選ステージがスタート!

子どもたちの目つきが一気に鋭くなって臨戦モードに。

一方、大人だけのテーブルも和気あいあいと話をしながら、ルールやカードのイラストを話題に思わぬ盛り上がりを見せました。

▲予選ステージ▲

まずは、ゲームの「勝ち負け」に一喜一憂

▲予選ステージ▲

プレイヤー同士で情報交換しながら進める姿も

▲予選ステージ▲

“おとな専用”テーブルでは初体験の参加者も複数参戦

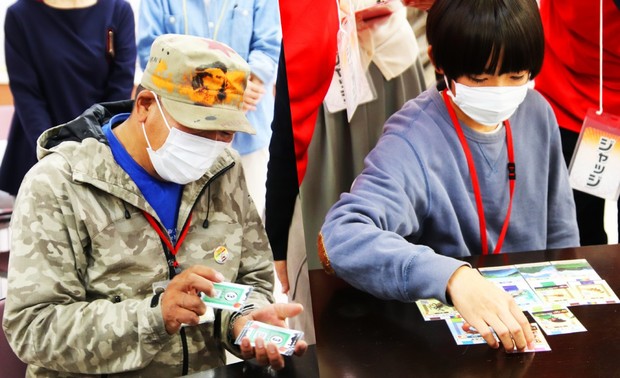

予選ステージは、カードで「ランドスケープピラミッド」作りのスピードを競う「かんたんルール」でバトル。

めくれるカードの“運”の要素もありますが、上の段を作りやすいように考えながら、下の段のカードをセレクトする戦略も大切です。

そして、2回のゲームで、各テーブルごとに最優秀の結果を残した4人が、決勝ステージの舞台「センターテーブル」へと集結しました。

▲決勝ステージの「プレイ順」を決めるジャンケン▲

▲前半は4人で「ゲームポイント」を競う▲

決勝ステージは、スピード重視の「かんたんルール」に代わって、自分の「ピラミッド」にある全カードの「ゲームポイント」合計を競う「レンジャールール」となります。

「もしかすると低学年の子どもたちには難しいかも…」なんて心配もどこ吹く風で、4人のプレイヤーは奥深い戦略を駆使したピラミッド作りに挑みました。

勝ち残れなかった参加者もギャラリーとして見守る中、各テーブル担当の「ジャッジ」も、それぞれのプレイヤーの後ろにつき、ポイント計算などのサポート役を担います。

そして、最終決戦に残ったのがこの2人!

▲「しょーちゃん」(左)vs「ダンくん」(右)▲

「しょーちゃん」は、大会当日に初めてプレイした超初心者ながら、おおらかなプレイスタイルと笑顔が印象的な“大人”プレイヤー。

一方の「ダンくん」は、SAVE JAPAN プロジェクトの常連さんで、物静かな雰囲気を漂わせる“強運プレイヤー”という、キャラの立った組み合わせです。

決勝戦も、もちろん「レンジャールール」でのバトル。

先に2勝した方が優勝となります!

▲最終戦はフルゲームまでもつれ込む熱戦に!▲

決勝ステージの優勝決定戦。

第1戦は「しょーちゃん」がスピーディーな展開でピラミッドを完成。

なんと5段目に「クマタカ」と「レンジャークマタカ」の2枚を揃えるという“奇跡的”な引きで、大量のコンボポイントもゲット!

大差をつけて1勝を上げました。

第2戦、「ダンくん」が反撃の狼煙(のろし)を上げます。

「みずべ」×2「草原」×1「里山」×2という豊かな環境の1段目にバランスの良い生きものたちのピラミッドを積み上げていく展開。

ところが、「しょーちゃん」の置いた「ニホンジカ」の獣害が、「ダンくん」の「里山」のポイントを0にしてしまう効果が発動!

このまま「しょーちゃん」が連続で勝利を上げるのか?

…と緊迫する中、なんと5段目に、獣害の影響をナシにしてくれる「いっぱしレンジャー」を引き当てた「ダンくん」!

貴重な「里山」のポイント6点を死守したことで、接戦をものにしました☆

第3戦は、再び「しょーちゃん」がスピード重視のカード選びで「ダンくん」にプレッシャーをかけます。

レインボーのカラーラインを多用して、無理のないピラミッド作りを進めながら、自分のランドスケープに獣害の悪影響がないのを見定めて配置した「イノシシ」2枚の高得点を活かす布陣。

結局、最後はピラミッドをいち早く完成させた「しょーちゃん」がボーナスポイントもゲットして優勝を果たしましたが、「ダンくん」も生きものカードの中で最高ポイントを誇る「ツキノワグマ」を5段目に登場させるなど、最後まで見応えバツグンの最終戦となりました。

▲優勝を決めた「しょーちゃん」のピラミッド▲

「イノシシ」2枚の配置は秀逸!

▲授賞式で目録を受け取る「しょーちゃん」▲

▲これを持っているのは、それぞれ世界で1人だけ!▲

「優勝」「準優勝」の2人に贈られた特製の缶バッジ

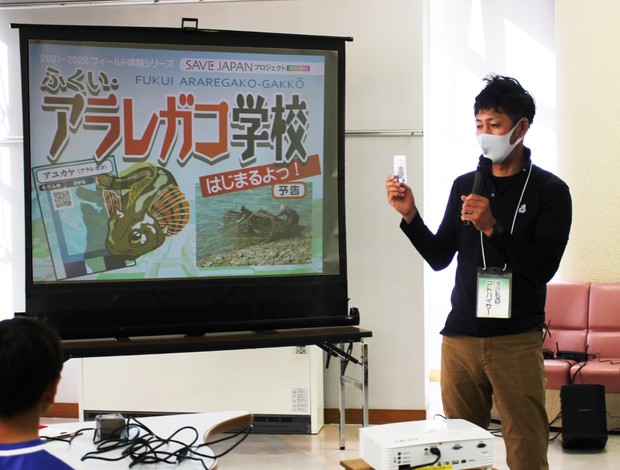

ゲームの熱気もさめやらぬ中…ここで、マスターレンジャーことケンジさんが登場!

手にしているのは、5段目のカードの1枚「アユカケ(アラレガコ)」です。

決勝ステージの第2戦でも、「ダンくん」が、このカードを置いて勝利しました。

▲福井では「アラレガコ」の名前で知られるアユカケ▲

実は、今回のSAVE JAPAN プロジェクトのフィールド体験企画では、2021年12月を皮切りに2022年の夏にかけて、この「アラレガコ」を主人公とした3回のイベントを計画しています。

▲シリーズ名は「ふくい・アラレガコ学校」(笑)▲

もしかすると“ゲームが目的”で集まってくれたかもしれない参加者の皆さんも、フィールドイベントへの興味を持ってくれれば嬉しいな…ということでのイントロダクションです。

ちなみに、優勝した「しょーちゃん」のチーム(家族)には、副賞として「アラレガコ学校」各回の優先参加権もプレゼントされました☆

【午後からの体験交流会】

今回、地域の他のイベントなどと重なったこともあって、昼過ぎで大会を一段落させた形になりましたが、休憩を挟んだ午後からは、スタッフを含めたメンバーで、「カードゲーム体験会」とゲームをより良く発展させるための「ブラッシュアップ検討会」を、ゆったりまったり開催しました。

「受付」や「ジャッジ」を務めたメンバーも、1プレイヤーとして参加することで、様々な感想や改善点が見えてくるもの。

通りすがりの皆さんにもカードゲームを体験してもらいつつ、次のステップに向けて、有意義な時間を共有することができました。

【『ランドスケープ大作戦カードゲーム』について】

公式サイトでは、カードゲームの企画から完成までのセルフライナーノーツなども公開中です。

このイベントで得られたこと

思った以上に楽しんでくれていることをあらためて実感でき、また、カードゲームというツールの可能性も感じることができた。

・大会の運営をスムーズにするため「ポイント計算シート」や「しょうごうチェックシート」を新しく作成。

家庭や友だち同士で、普段のプレイでも活用できるツールを思いつくことができた。

・体験イベントにはあまり興味が高くない層に、SAVE JAPAN プロジェクトの存在をアピールできた。

また、今後展開するフィールド体験イベント「ふくい・アラレガコ学校」への導入としても活用できた。

今後もゲームを入口に、参加者が環境・希少生物への想像力やアンテナを育てるきっかけになることにを期待している。

・「カードゲーム大会」のような事業は、ほぼ開催経験がなかったが、参加対象者のことを想像しながら「ゲーム貸出し」「個別体験会」「ジャッジ育成」などのアイデアを出し、実施できたことは良い経験となった。

参加者の声

- かんたんなのに楽しかったです。生き物のことが分かりました。(子ども)

- このピラミッドを見て、すんでいる場所から、そのすんでいる生き物がよくわかってよかった。(子ども)

- 知らない方とのゲームで緊張していましたが、子供たちが、だんだんと楽しそうにゲームしてくれてうれしかったです。 あと、ゲーム後のランドスケープのふりかえりも“あーなるほど!”と気づかせてもらえてよかったです。(大人)

- 2~3人でしかやったことなかったので、4人でするとカードの枚数が減って置く場所を考えないと負けてしまうこととか分かっておもしろかったです。(大人)

- 親子で楽しんでいる姿が印象的だった。 ルールが比較的簡単な為、小さいお子さんも含め家族みんなで楽しめるゲームだと感じた。 1回線で負けてしまった子どもたちがとても残念そうだった為、今回は時間の関係上難しかったが、次回からは敗者復活戦があると良い。 計算機があると小さい子でも集計がし易かったと思う。 ゲームを通して、実際の生き物に興味を持ってくれていた為、QRコードを読み込むと実物の写真が見られると面白いと感じた。(大人)

イベント実施結果

- 参加者数

- 25(大人11名 / 子ども14名)

- アンケート回答数

- 25(大人11名 / 子ども14名)

- 参加者満足度

- 73%

- 実施してよかった点

- ・とにかく、子どもたちが、ちゃんと「楽しく」「盛り上がって」プレイしている瞬間を共有できたことが第1の収穫。

間接的に「面白い」「ハマってる」という感想はいくつか耳にしていたが、実際の熱中ぶりを目にできたことで、ゲームコンテンツの制作に意味があったことを確認することができた。

・最初は小学4年生以上を対象とした企画だったが、保護者の方からの要望で低学年の子どもたちの大会参加もOKに変更した。

「個別体験会」に兄弟で参加してくれた子どもたちの様子からも、「かんたんルール」なら十分楽しめるとの感触が得られた。

また、「かんたんルール」を覚えた子なら、ポイント計算時に誰かがサポートすることで、「レンジャールール」でのプレイにも無理がないことも確認できた。

今後のイベントのための重要な参考体験となった。

・子どものみならず、複数の親御さんからもゲーム内容を評価するコメントをいただいた。

ピラミッド内の「つながり」は、「食物連鎖」だけでなく、「共生・共存」「人間による調整・メンテナンス」などの意味もある点など、カードやルールの意味合いを理解した上での言葉に大いに力づけられた。

・このゲームでは、出来上がった「ランドスケープ」を鑑賞し、実際の世界に投影することで、環境や希少生物に向けた「想像力」を養うことが、大きな意味を持つと考えている。

ただ、ゲームに集中している子どもたちには、特別にそんな時間を設けても、しっかり理解してもらえる雰囲気になりづらいことも経験できた。

結果として、ゲームの最中に「ジャッジ」や他の「プレイヤー」が、それぞれのピラミッドを実際の世界として再解釈して、

「○○さんのピラミッドは、町だけど川が流れてて、近くに山もあるんだね。」とか、

「本当だったら、なかなか一緒に棲めない○○と○○がいるってことは、その間にいるレンジャーがガンバってるのかな。」

…といった話をはさんでいくことで、より「カード」と「現実世界」のリンクを強められるのではという結論に達した。

この方法論については、今後も色々な可能性を試していきたい。

・ゲームの設定では、「レンジャー」と呼ばれる「人間」は、他のカードとつながる選択肢の多い「ランドスケープの調整役」としての役割を担っている。

そのため、誰かのピラミッドに「レンジャー」が集中してしまうと、他のプレイヤーのピラミッドが作りづらくなったり、結果的に「手詰まり」になってしまう状況もある。

ある意味、ゲーム的には「バランスが悪い」ということだが、その原因は「限りあるレンジャーのほとんどが、1つのランドスケープに偏ってしまったせい」だということでもある。

実際、そんな説明をする場面が、大会中に発生した。

理不尽を感じたプレイヤーたちが、それによって目の前の「ランドスケープ」の現状や意味に目を向けてくれた瞬間だった。

午後の「ブラッシュアップ検討会」では、そんな状況も共有しながら、場面場面で「ゲームとしての楽しさ」と「実際の世界を投影するアイテム」としての優先順位を使い分けるアイデアも話に上り、とても有意義だった。 - 実施して苦労した点

- ・2021年に完成したばかりのオリジナルゲームなので、ほぼ「あそび方を知らない」参加者を募るところの苦労が大きかった。

チラシなどで子どもたちが興味を持ってくれたとしても、それが環境や希少生物への理解を深める内容だと理解してもらうのには何段階ものステップがあるため、「ゲーム貸出し」「個別体験会」の工夫は良かったと思う。

ただ、「体験会」は申込者の方の都合に合わせる必要があったため、インストラクター役のスタッフの配置に多少苦労した。

・「ゲームルール」は昨年度のアイテム完成時に出来上がっていたが、「大会としての運営方法」を新たに考える必要があった。

「ジャッジ」の配置と役割、優勝までの「勝ち上がり方の仕組み」など、決定までのハードルはあった。

・スタッフを「ジャッジ」として育成するためのマニュアル作成、研修会の実施などには手間がかかった。

また、そこそこのスキル修得が必要なため、「ジャッジ」の人員確保にも、ぎりぎりまで苦労した。

・ただ「ゲームが面白い」「勝った、負けた」だけで終わらないように、大会中に「ジャッジ」がどう立ち回るべきかの方針決定は難しかった。

当初は、全体で「イマジネーションタイム」のタイミングを作って、各自の「ピラミッド」をリアルな世界として解釈する時間にする予定だったが、「個別体験会」の様子から、ゲームに集中している子どもたちは「早く次のプレイをしたい」という欲求が優先してしまう傾向が見て取れたので違う形を模索した。 - 特に寄付が活きたと感じた点

- ・今後の体験イベントシリーズに向けて、経費を節約した形での開催だったが、スタッフ確保等の為に寄付が十分に役立った。

・テーブル決定くじ引き用の消耗品や会場設営の掲示作成、参加者・優勝・準優勝者向けの缶バッジ作成にも活用できた。

・12月以降実施予定の体験イベントシリーズ「予告チラシ」を作成し、当日配布することができた。

- 主催・共催

- 一般社団法人環境文化研究所

認定特定非営利活動法人さばえNPOサポート - 協力・後援等

- 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

- 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社