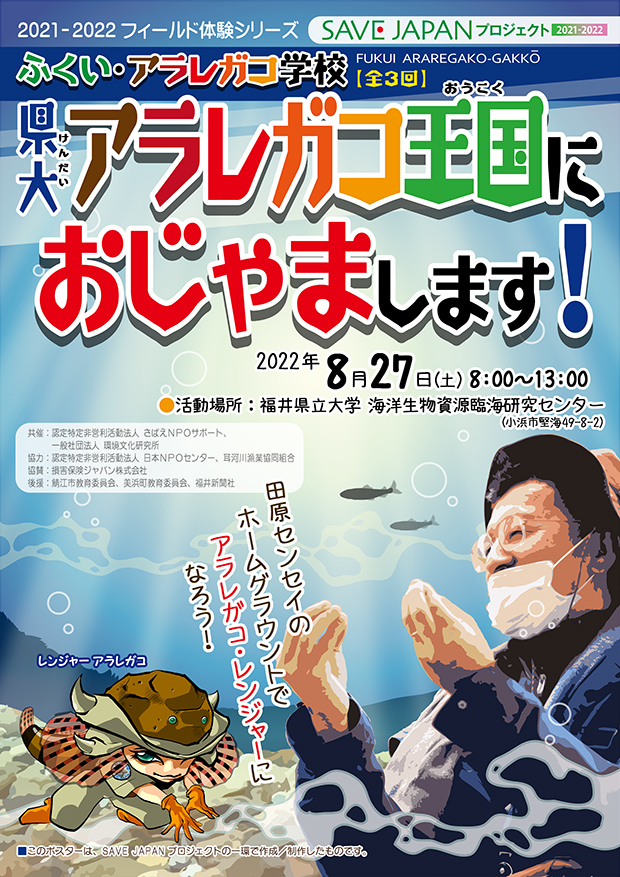

ふくい・アラレガコ学校【第3回】

耳川アラレガコ王国におじゃまします!

レポート

当日も、活動を予定していた耳川の水量が多かったためプログラムを変更。

シリーズで監修をいただいている県立大学の田原教授のホームグラウンド「海洋生物資源臨海研究センター」で、ある意味もっと貴重な見学体験を実施しました!

当日のスケジュール

08:00 集合~バス出発

09:25 活動場所に到着(福井県立大学 海洋生物資源臨海研究センター)

~開会あいさつ

~施設利用の注意

09:50 飼育実験棟でアラレガコの養殖を観察

10:20 研究センターに移動

~記憶だけでアラレガコを描いてみよう!

~アラレガコ検定

~「ふくい・アラレガコ学校」ふりかえり

11:45 集合写真撮影~活動終了

12:00 バス出発

(現地集合組 解散)

13:15 さばえNPOセンター着~解散

実施内容

5月に開催された「ふくい・アラレガコ学校」2回目では、耳川の河口近くで川を上る準備中の、たくさんの子アラレガコたちに出会いました。

そして今回は、すこし上流で、もっと大きくなった“ボスクラス”に出会えるか!?、という企画!

…だったのですが、なんと8月4日~5日、全国的にもニュースになった大雨による土砂崩れで、集合地点から開催地である耳川への道路が完全に分断!

一般道はもちろん高速道路も完全封鎖で、復旧までもかなりの時間がかかるだろうとの哀しいお知らせ。

残念ながら、8/11(木・祝)→8/27(土)へと日程を延期することが決定しました。

そしてそして。

開催日が近づく中、毎日のように耳川の水位がどうかを地元の漁協さんと連絡を取り合いながら確認する中、どうしても安全なレベルまで下がらない様子。

結局、前日の「アユ釣りの人にも、この水位ではOK出せない」という漁協さんのご意見もあり、多くの子どもたちが参加する予定の今回のプログラムは変更。

計画段階で予定していた<プランB>を実施することになりました。

それがこちら!▼

※写真をクリックすると別ウィンドウで大きく表示できます

▲この企画はスタッフも初体験☆▲

タイトルも「耳川アラレガコ王国」から「県大アラレガコ王国」に

ある意味、大学の研究所、それも飼育場に入れるなんて、川での活動に勝るとも劣らない、とってもレアな内容です。

▲くもり空…やっぱり川での体験はムズカしかったかも▲

▲シリーズ最後の出番を待つ、お手製「カブリガコ」▲

その目が訴えているのはナニ?

▲バス会社の方にも変更続きでお手間をかけましたm(_ _)m▲

バスの到着は時間通り。

消毒・検温・受付が終了したご家族から順に乗車して、現地集合組以外の全員の皆さんの出席を確認後、発車オーライ!

車窓からは、そろそろ稲刈りも始まった田んぼの様子も目に入ります。

▲大型バスで、家族ごとのゆったり旅▲

▲新米の季節…福井のお米もオイシイですよ~▲

▲車内では、スタッフによる簡単なイントロダクションも▲

今回の目的地「福井県立大学 海洋生物資源臨海研究センター」は、元々の活動予定地だった耳川(美浜町)よりさらに遠く、若狭湾に面した小浜市の内外海半島(うちとみはんとう)にあります。

前日に復旧したばかりの北陸自動車道を通って、1時間すこしの道のり。

一般道に降りてしばらくすると、半島の付け根あたりからは海岸沿いの道路を北へ。

ほどなくして、立派な建物のある大学の研究エリアへと到着しました。

現地集合の皆さんとは、ここで合流です。

▲おぉ!新しくて先端ちっくなビルヂング▲

▲学章は、県の鳥「つぐみ」に、勇気と力をあらわす「白樫」のデザイン▲

▲施設管理の方からも、厳しい感染対策についての説明をいただきました▲

まさに、この施設が田原教授のホームグラウンド!

福井県立大学は、いくつかのキャンパスを持っていますが、講義室のある棟や、飼育実験棟など複数の施設をもつこの場所は、まさに生物資源研究の最前線です。

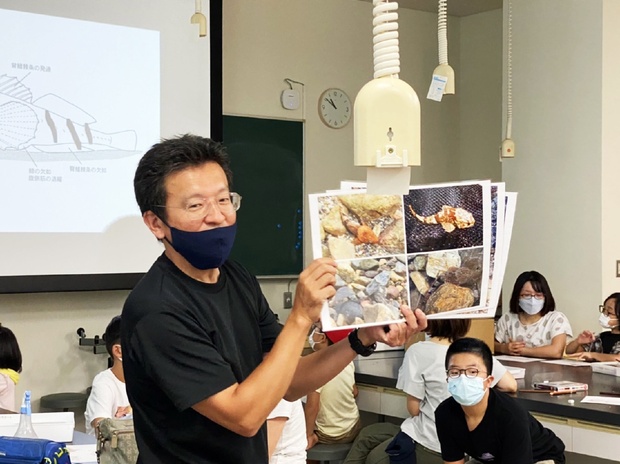

野外体験の時に目にするより、さらに頼りがいのある(?)田原先生の説明の後、いよいよアラレガコの飼育を行っている貴重な現場へと移動です。

▲田原教授、いつもフトコロの深い対応感謝です!▲

▲右奥の白い建物が「飼育実験棟」▲

コロナとは別に、菌や微生物等の侵入を防ぐため

参加者もスタッフも、入口のマットで履き物を消毒してからの入場です

▲中はまるで「工場」か「SF映画の舞台」みたい☆▲

床に置かれた、いろんな色やサイズの水槽。

天井や壁をつたう、数え切れない配水管。

必要な場所に配置された照明に、それを遮るカーテン、そして自動給餌器などなど…

これまでの「アラレガコ学校」で野外体験した風景とはゼンゼン違う雰囲気に、スタッフもワクワクを抑えられません。

この施設は、アラレガコのためだけのものではないので、よく見るとトラフグやサバといった魚たちも飼育されています。

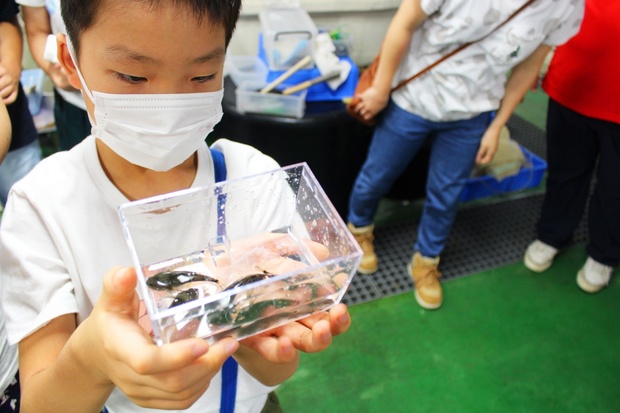

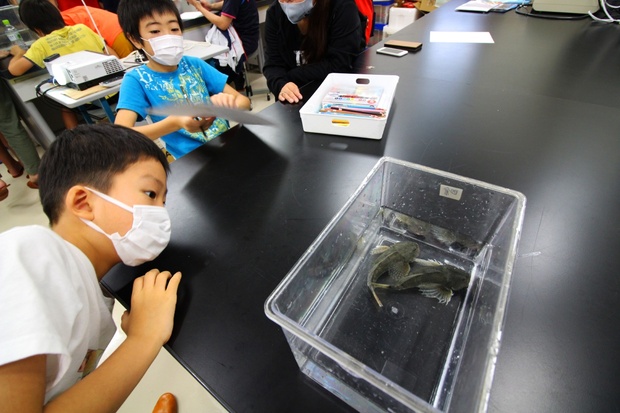

そんな中、田原先生がおもむろにアミを取り出し、すくい始めたのは、アラレガコの幼魚がいる水槽でした。

▲アミを扱う手つきも慣れたもの(あたりまえだけど…)▲

▲今年の春に生まれた子どもたちは10cm未満▲

▲5月に出会った稚魚たちも、今はこれくらいの大きさに育ったかなぁ~?▲

▲アラレガコの特徴、「白いおなか」を下から確認▲

▲ほら、間違いない!▲

▲ダンゴになっちゃうのは岩陰に隠れる習性のため▲

何か(誰か)の下になって、カゲに入りたいんだよね

幼魚たちの入った小さい水槽をみんなで手渡しながら、十分に観察したあとは、本当は耳川で出会えたかもしれないオトナのアラレガコの水槽へ。

そのカンロクの違いに目を見張るのは、子どもたちだけではありませんでした。

▲ちなみに手前はフグさんの水槽▲

▲この大きさのアラレガコが、この数って…▲

これは自然の環境だと観られない光景かも

▲うわ、やっぱデカっ!▲

▲2歳の成魚、大きさはゆうに20cm超▲

頭の大きさ、胸びれのギザギザ感もシッカリおぼえててね☆

▲この存在感には見とれちゃうよねー、わかるわかる!▲

これで飼育実験棟の見学は終了。

実は何匹ものアラレガコをじっくり観察してもらったことは、次のアトラクションへの秘密のマエフリでもありました。

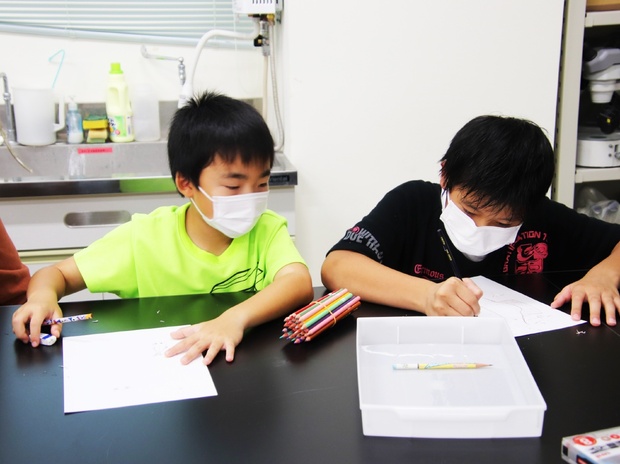

参加者もスタッフも、講義などをする別の施設に入り、2Fの部屋へと移動。

家族ごとに着席したところで、満を持して「課題」の発表てす。

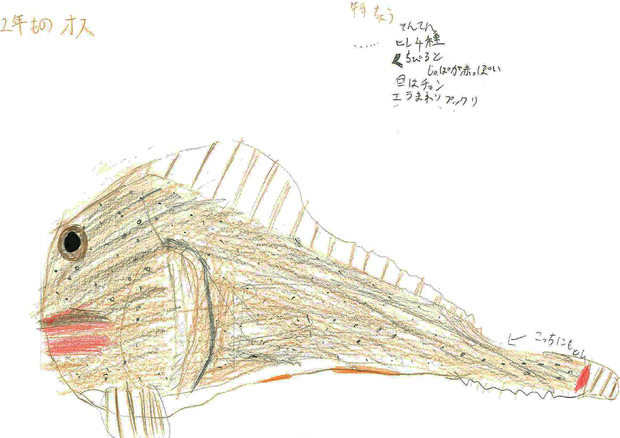

「さぁ、自分の記憶だけで、アラレガコの絵を描いてみよう!」

目の前には画用紙に、カラフルな色えんぴつのセットとマーカーが。

子どもも大人も1枚ずつ。

どれだけ正確に思い出せるかな?

▲いかにも「大学の研究施設」という場所でのお絵かき大会!▲

▲観察眼だけでなく、絵心も発揮しようゼ▲

▲えぇ~? そこってホントにそんなだったぁ?▲

と、それぞれが一応描き終えたところで、ホンモノのアラレガコさんたちにご登場いただきました。

ここで、あらためて田原先生からの「特徴」の説明も。

目の位置、頭の大きさ、全体の色や模様、そして、胸ビレの形や色に、シッポの黒い3本線!

みんなでホンモノと見比べながら、「合ってた点」「間違ってた点」を確認して絵の修正にもチャレンジします。

▲石化けが得意なアラレガコは、実は色も千差万別▲

▲なるほど、シッポの3本線は必ずあるんだなぁ…▲

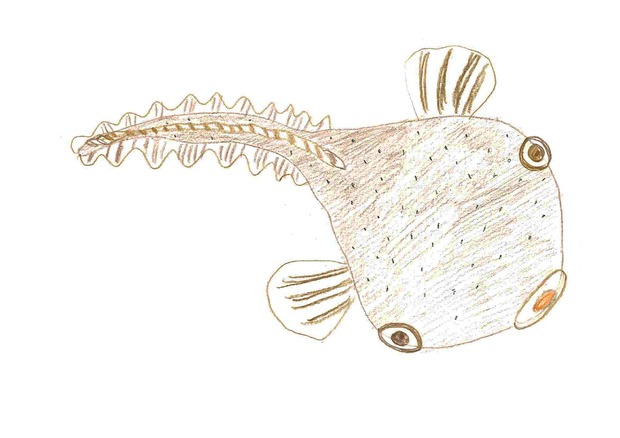

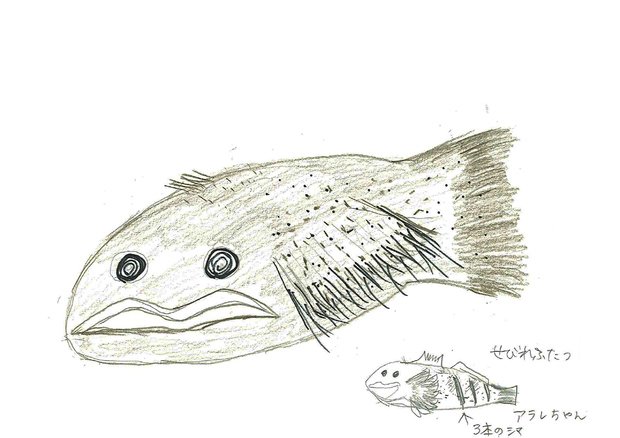

ここで、ほんの一部ですが、参加者の皆さんの力作4点をご披露します。

学問の世界(例えば「博物学」など)では“正確さ”が重要ですが、それを上回るアーティスティックな「表現の豊かさ」にもご注目ください☆

▲タラコクチビルと頭の大きさの特徴はバッチリ▲

▲そうそう、ヒレは体に比べて、驚くくらいにきれいでカラフルな印象だよネ▲

▲これは、そのまんまキャラクターで売り出せそうな完成度▲

▲記憶Ver.のインパクトもさることながら、再観察後のメモもキュート▲

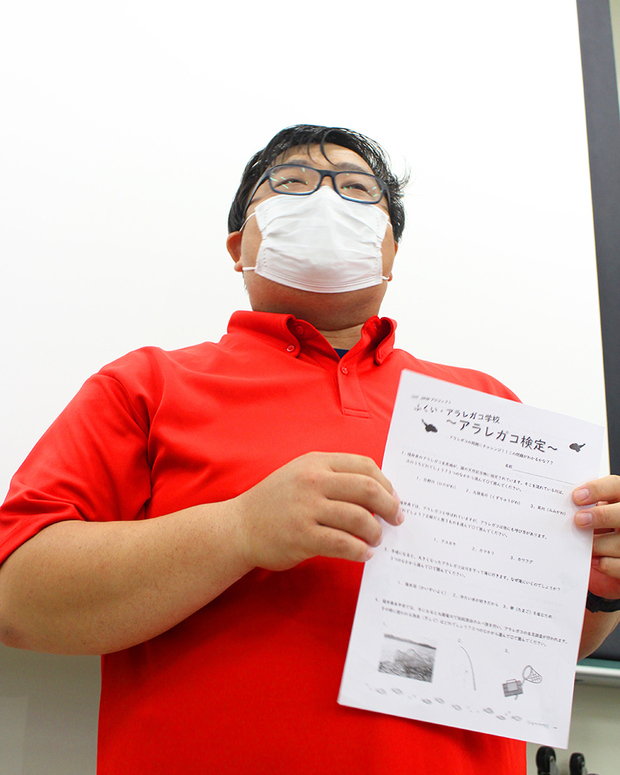

そして本日の最終課題へ。

3回を通した「ふくい・アラレガコ学校」の集大成とも言える「アラレガコ検定」にも挑戦してもらい、シリーズで学んだことを、回答と発表でふりかえります。

▲答えのヒントは、今日の活動の中でもあちこちで話されてたよ▲

▲正解することも大切だけど、自分の意見をまとめることは、もっと大切かも▲

▲答え合わせで、みんなの意見を尋ねてみると▲

子どもたちが一斉に手を挙げてくれて、スタッフも感動!

▲自分の考えもしっかり発表▲

大人が見習わないといけないくらい、正直でまっとうな答え連発!

子どもたちの反応を見てるだけで、なんだか頼もしく感じたのは、スタッフだけでなく、きっと保護者の皆さんもだったのではないでしょうか。

SAVE JAPAN プロジェクトの活動を通じて、そんな未来の可能性を広げるお手伝いが出来ているのなら心底嬉しいことです。

…そして、これで本日のコンテンツは全て終了。

またまた子どもたちから、いろんなことを教わりました。

そして最後に田原先生から、参加者全員へと“アラレガコ・マスター”の証し=「レンジャーアラレガコ」バッジが配られました。

▲ありがとうね、大事にしてね▲

▲キャラもバッジも新作です▲

▲こちらも“おみやげ”の「ぬり絵」セット▲

ちっちゃな子どもたちにも楽しんでもらえると嬉しいですね

▲帰りのバス出発前、若狭湾をバックに全員集合!▲

▲「カブリガコ」もこちらの家族に引き継がれていきました▲

帰りの準備も完了。

現地集合組の皆さんとは、ここでお別れです。

田原先生をはじめ、(一社)環境文化研究所の田中さんたちのお見送りを受けながら、バスはさばえNPOセンターへと出発しました。

▲杉津パーキングエリア近く、道路沿いに積み上げられた黒い袋▲

復旧作業の名残でしょうか

▲一瞬で過ぎ去る黒い袋の光景を見つめながら▲

自然とヒトとの複雑な関わりにも思いをめぐらせてしまいました…

皆さん、疲れも出たのか、帰りのバスは行きより静かめ。

1時間少しの乗車の後、無事、バスはさばえNPOセンターに到着しました。

去年の年末から始まった「ふくい・アラレガコ学校」も今日が最終回。

九頭竜川での「エバ漁」見学から始まり、耳川での稚魚探し。

最後は大学の研究施設でヒトとの関わりにも触れる旅。

資金のご提供や全国事務局でのさまざまな調整作業へはもちろんのこと、毎回、たくさんの皆さんのご協力で事業を完了できたことに、深く深く感謝です。

そんな中、災害の影響があったからではないですが、ことあるごとに、自然と人間との関わり方の難しさを感じる機会も多かったです。

田原先生の今日のお話の中で、ひとつ悩ましい話題があったことも思い出します。

アラレガコを増やすために、先生たちは人工授精も行っています。

それで確かに飼育数は増えているのですが、人工授精から生まれたアラレガコたちは、自分で次の世代を産み育てるチカラが低下してしまう傾向があるとのこと。

やはり人間がコントロールできるほど、自然界での命の繋がりは単純ではないのかもしれません。

そんな矛盾めいた体験も含めて、参加してくれた皆さんの中に、自然とヒトとの未来を切り拓く種がまかれたことを、ちょっぴり期待しています。

そして、またいつか別の場所でお会いできることも期待しつつ、「ふくい・アラレガコ学校」の閉校とさせていただきましょう。

▲お疲れさまでした、できれば、またどこかでお会いましょうネ☆▲

このイベントで得られたこと

・ここでの研究は生物学的なものだけではなく、人がアラレガコとの関わりで培ってきた食文化を再生させることも目的のひとつで、学術分野による“里山的”な視点を持っているとも言える。

人の関わる世界での「持続可能性」を考えるきっかけになる体験となった。

・「記憶でお絵かき」など、観察眼を養うアトラクションもあり、活動中、家族間でのコミュニケーションのきっかけにもなった。

・2回目に続き、3分の2以上の参加者が過去2回のいずれか(もしくは両方)を経験したメンバーとなり、継続性・物語性のあるシリーズになった。

参加者の声

- (たのしかったのは)アラレガコの絵をかいたことです。 見るよりもよくアラレガコのとくちょうがわかりました。(子ども)

- やせいじゃなくなるとたまごをうめない(ことがわかった:スタッフ注) (子ども)

- 全3回の学習を通して、アラレガコの生態を知れました。今日の学習では、大きなアラレガコの特ちょう、オス・メスの見分け方を知れました。 アラレガコの特ちょうをいかしたぬり絵で記おくを試したことも面白かったです。 2022-2023のSAVE JAPAN プロジェクトも参加したいです。(子ども)

- 川に入って獲りたかったですが、研究所の中に入れてうれしかったです。 次回はないのかもしれませんが、あれば次はおいしく食べてみたいです。(大人)

- 大変おもしろかった。 こういう機会がなければ興味あっても知ることができないので、いい時間をいただけました。 同じ内容でもまた参加したい。(大人)

イベント実施結果

- 参加者数

- 26(大人12名 / 子ども14名)

- アンケート回答数

- 26(大人12名 / 子ども14名)

- 参加者満足度

- 75%

- 実施してよかった点

- ・雨ではなかったが、川の水量から荒天向けに準備したプログラムでの実施となった。

川での生き物探しを期待した申込者も多かったと思うが、自然の中とは違う形で希少生物の保護と再生へのチャレンジを続けている現場に触れることもでき、これはこれで良い企画だったと思う。

・「ふくい・アラレガコ学校」としての最終回だったが、ちゃんとシリーズとしての「物語」が完結できたと思う。

何より参加者の多くが複数回応募し、実際に続けて参加してくれたのは素晴らしかった。

・田原教授をはじめ、プロジェクトを通して協力していただいた多くの方々と信頼関係を結ぶことが出来たと感じている。

この繋がりが、またいつか将来の事業やアクションで活かせる財産になった。 - 実施して苦労した点

- ・自然相手の事業なので致し方ないが、大雨で活動地域(耳川)に行くためのルートが断絶したのは初めての困難だった。

行政等からの情報を精査し、申込者が参加しやすいように夏休み中の開催を前提に延期日程なども決定したが、実際には、高速のルートが復旧したのは土砂崩れからほぼ4週間経った、開催前日。

無事に終了できたことはとても嬉しかったが、色々とお力添えをいただきつつも、結局おじゃまできなかった耳河川漁業協同組合の方々には、お詫びとともに、心からの感謝を申し上げたい。

もちろん、道路復旧関係者や行政のご苦労にも頭が下がります。

・活動地の変更と、復旧後すぐの道路事情等で、事業の終了時間が予定より遅くなることが予想されたため、ご家族ごとに軽食代わりのパンを準備してお分けした。

・開催日の変更で、数家族が参加出来なくなったのは残念だった。

また、変更後、申込者の皆さんにweb上のフォームや電話で参加確認を行い、早い段階で回答は得られたが、フォームで「欠席」の回答だった1家族の方が、当日「出席」のつもりで来られることがあった。

現場対応で問題なく参加してはいただけたが、何らかの方法で“再確認”すべきだっかもと話し合った。 - 特に寄付が活きたと感じた点

- ・毎回になるが、バスをチャーターすることで、安心・安全を確保して目的地へと足を伸ばせている。

特に、今回のように土砂崩れや、天候による活動場所の変更があっても、経費の膨らみに目くじら立てることなく、参加者第一での対応が可能だった。

・アラレガコの専門家(田原教授)への謝礼として活用できている。

・活動や動画コンテンツ作成に必要な機器の購入ができた。

・告知のチラシを必要な数と質で作成し、十分な形で配布することができた。

- 主催・共催

- 一般社団法人環境文化研究所

認定特定非営利活動法人さばえNPOサポート - 協力・後援等

- 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

福井県立大学 海洋生物資源臨海研究センター

耳河川漁業協同組合 - 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社