ふくい・アラレガコ学校【第1回】

年に1度の「エバ漁」見学!

レポート

1回目は、シリーズ通しての主人公「アラレガコ」と、地域に根づいた文化との接点「エバ漁」を身近に見学します。

当日のスケジュール

08:00 さばえNPOセンター出発

08:50 九頭竜川資料館わくわくRiverCAN(リバーかん)到着

09:00 開会式

損保ジャパン株式会社 竹生福井支店長ご挨拶

~アラレガコのお話(福井県立大学教授 田原大輔先生)

10:00 鳴鹿大堰魚道観察

~アラレガコ生息地記念碑除幕式参加

11:00 伝統の「エバ漁」見学

~集合写真撮影

12:15 「さぎり屋」で生きもの観察

~アンケート記入

13:00 さばえNPOセンター到着

~解散

実施内容

福井で「アラレガコ」として知られる魚は、他の地域では「アユカケ」「カマキリ」とも呼ばれる希少種で、九頭竜川では、その生息域が国の天然記念物に指定されています。

昔から、九頭竜川水域のアラレガコは大きく育ち漁獲量も多かったとも言われ、地元の漁や食文化とも強く結びついていましたが、河川の“整備”、人々の生活様式の変化、外来種の影響などもあって、生息数の減少が危惧されています。

そんな中、冬のほんの限られた時期にだけ行われる伝統漁法「エバ漁」を目の前で見学し、アラレガコと環境、そして私たち人間との関わりを知り、考えるイベントを開催しました。

【イベント当日】

集合場所は鯖江市のさばえNPOセンター。

受付の後、バスで九頭竜川にかかる鳴鹿大堰(なるかおおぜき)方面へと向かいます。

▲バスの中での簡単なイントロダクション▲

▲スタッフ自作の“かぶり物”「カブリガコ」(仮称)も登場▲

▲バスを下りて「九頭竜川資料館わくわくRiverCAN」へ▲

現地集合の2家族もここで合流

▲館のすぐ横にある九頭竜川鳴鹿大堰▲

館内には、九頭竜川の治水や利水、河川環境の保全などに関わるたくさんの展示がされています。

ほとんどの参加者が初めて訪れたとのことで、開会式までの少しの時間、目移りしながら見て回る姿もあちこちに。

▲館内にある昔の治水方法のジオラマ▲

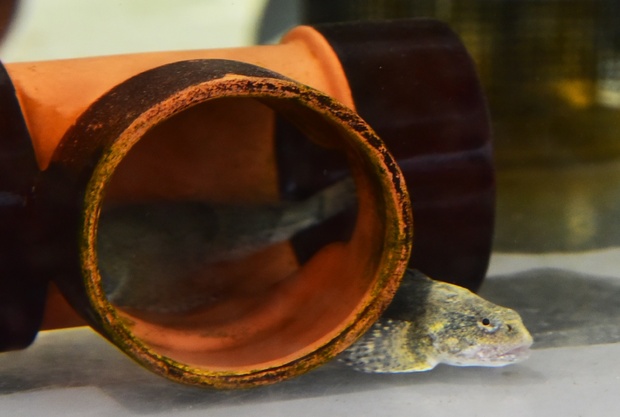

九頭竜川に生息する様々生きものたちも生体展示されている中、なんといっても注目は、もちろん「アラレガコ」!

▲われらがアラレガコ!管の奥にも1匹見えるかな?▲

珍しい生きものをこんなに近くで見られるだけでもわくわくしますが、チラシのイラストに比べて白っぽいことや、あんまり動いてくれないことも気になるところ…

その「?」への答えは、この後の田原先生の「お話」で聞くことができました。

▲イスに座って開会式のはじまりはじまり~▲

▲損保ジャパン(株)の竹生福井支店長にもご挨拶いただきました▲

ほどなくして照明が暗くなると、アラレガコを専門に研究している福井県立大学教授、田原先生のお話がスタートします。

▲子どもたちにもわかる“やさしい言葉”でアラレガコのフシギを解説▲

▲参加者の皆さんも内容に引き込まれている様子▲

貴重な写真や動画も交えながら、田原先生はアラレガコという生きものの特徴について、色々なことを教えてくれます。

例えば…

・実はあまり泳ぎが得意じゃない

・ただし、胸ビレを使ったダッシュは超一流のスピード!

・卵を産むために冬になると海にくだる

・生まれた稚魚は福井だと5月頃に川をのぼってくる

・九頭竜川の食物連鎖では頂点の生きもののひとつ

・川底にじっとして獲物を狙う強力なハンター

・石に化ける

え、石に化ける?

どうやらまわりの環境に合わせて、体の色を変える能力が高いらしい。

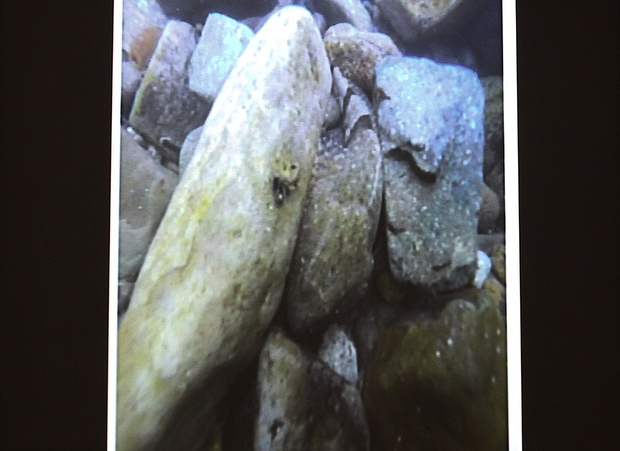

…ということで出てきたのが下の映像。

どこにアラレガコが隠れているのかわかりますか?

▲もしかすると、あの模様でわかるかな?▲

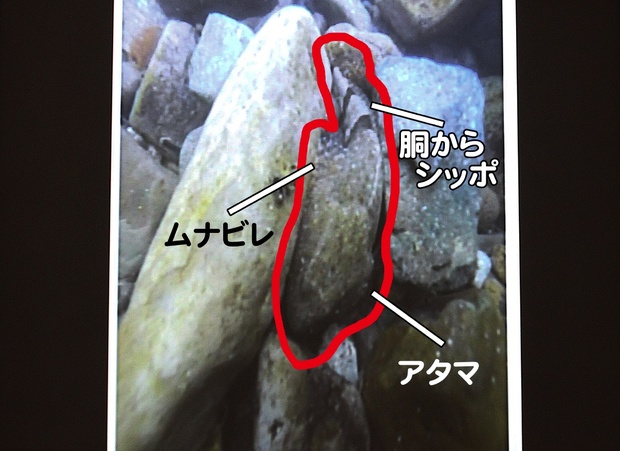

ジャジャーン☆

それでは正解です!

下の写真をご覧ください!!

▲なんと、ド真ん中に堂々と写ってました!▲

タテジマの模様でわかった人も多いかな?

館内にいるアラレガコたちが“白っぽい”のも、水槽の底の色と関係があるようです。体の色を変えられるため、まわりの色と似てきちゃう。

そして、なかなか動かないのも待ち伏せ型のハンターだからこそ!

石かと思って近づいたエサを、ダッシュでパクっ!

それがアラレガコの狩りなんですネ。

田原先生のお話が一段落すると、照明も明るくなって(一社)環境文化研究所の「マスターレンジャー」ことケンジさんが登場。

この施設の、あるヒミツについても教えてくれました。

それは、今みんなが座っていたフロアが、九頭竜川近辺の「地図」になっていること。

そして、施設備品の木製スツールのまん中に、その「地図」を拡大して見るための「レンズ」がはまっていることでした☆

▲イスのレンズで床の「地図」をじーっと観察▲

もしかして、ボクの家もわかるかな?

▲記念に配られた「アラレガコ」ピンバッジ▲

某「道の駅」のガチヤガチャで、運良く当たらないと手に入らない品だとか

さて、ここで建物を出て、ちょっとした見学ツアーが始まります。

行き先は、この時期、特別に入れてもらえたアソコです。

▲よーし、みんな!川の方に降りてくぞ~▲

▲行き先はココ▲

▲地下道のようなスペースの窓からは…▲

▲魚道の断面を観察するなんて初めて▲

そこは、鳴鹿大堰の段差を、川の魚も上れるよう作られた「魚道」の観察室。

とは言っても、この日の流れは激しくて、泳ぎの苦手な生きものたちにとって、上流に向かって行くことは思った以上に厳しそう。

人間が自然にに対してどんな影響を与えてきたのか、また、この先、より良い形で与えることができるのなら、どうしたらいいのか…

実際の水の動きを目にすることで、そんな想像力が芽生えてくれると嬉しいな。

▲さっき横から観察した魚道を上から見る▲

▲鳴鹿大堰をバックに集合写真もパチリ▲

見学から帰ってきたタイミングで、RiverCAN横の道沿いに人だかりができていました。

というのも、この日は施設の所在地、永平寺町主催の「アラレガコ生息地記念碑」の除幕式があったのです。

最初の予定では思いもしなかった展開でしたが、実はお互いの事業が同じ日&同じ場所で計画されていたことを知って、事前に町役場さんと双方で調整した結果、SAVE JAPAN プロジェクトの参加者も式典に合流させてもらうことになったのでした。

▲除幕式なんてあんまり経験できないかも▲

▲ピカピカの記念碑▲

永平寺町にとってもアラレガコは大切な生きもの

式典には、町長さんたちと一緒に、さっきアラレガコのことを教えてくれた田原先生も参列。

参加した子どもたちが、いつの日かこの記念碑を見た時に「ふくい・アラレガコ学校」や除幕式のことを思い出してくれる…なんてのもイイですよね。

ここでRiverCANと鳴鹿大堰に別れをつげて、伝統漁法「エバ漁」を行っている河川敷へと向かいます。

「エバ」と呼ばれる大きなカゴを川にしかけ、繁殖のために海へと下るアラレガコを捕まえるのが「エバ漁」です。

▲念のためライフジャケットも忘れずに▲

バスを降りると、九頭竜川はすぐそこ。

水に入る活動はしませんが、万が一のことも考えてライフジャケットも完全装着!

見れば、川面にのびたポールの先に、2つの「エバ」がつながれ、冬の九頭竜川の重たい流れに白い飛沫(しぶき)を立てていました。

▲数日前にワナをしかけて引き上げる伝統漁法▲

▲「エバ」も頑張ってる!▲

大人の身長よりも大きなカゴは、先がだんだんと細くなり、そこに追い込まれたアラレガコは逃げられなくなるという仕組み。

80年以上伝わる漁法ですが、一時とぎれていたものを2015年に復活させ、今は生態調査の一環として実施されています。

12月から1月の限られた期間に、限られた回数だけ実施され、ローカルニュースで季節の行事のように取り上げられることはあるものの、やはり目の前で体感する迫力は、テレビや写真で見るのとは大違い!

さぁ、今、その「エバ」が引き上げられようとしています!

▲はたして、カゴの中にアラレガコは!?▲

▲カゴをゆっくり立てながら「さぁ、どうだ?」▲

▲いたーっ!▲

2つのカゴにかかっていたのは、まさに待望のアラレガコ。(上の写真・中央)

カジカの一種(上の写真・奥)、そして30cmを超えるナマズ(上の写真・手前)の3匹!

聞けば、1シーズンに何回か漁をしても、アラレガコが取れないことが多いらしく、今日の結果は十分に評価できるもののようでした。

「エバ」を川に入れてから数日かかるため、残念ながら魚たちを生きたまま引き上げることはできませんでしたが、それが逆に、漁のリアリティを感じさせます。

子どもたちも、いつもの体験イベントのように歓声をあげるのではなく、どこか神妙な面持ちで魚たちを見つめていました。

▲トレーに並べた魚たちに釘付け…▲

シリーズ1回目ながら、盛りだくさんで奥の深い内容となった「エバ漁」見学。

アラレガコの独特な生き方を学びつつ、人や地域や文化との関わりも皮膚感覚で感じる機会になってくれたことを願います。

今はハッキリ表せなくても、今日、心に残った何かが、未来の「!」の種として芽吹いてくれるとイイなっ☆

▲冬の九頭竜川を背にみんなで集合!▲

【特別プログラムスタート!?】

本当なら、これで予定の内容は終了のところ、「エバ漁」見学でもチカラを尽くしてくださった椛山(かばやま)さんのご厚意で、漁場の近くにある「さぎり屋」さんに立ち寄ることが決定!

ここは、椛山さんの経営する、地元の川魚料理や体験プログラムを提供しているお店ですが、もちろん何かを食べるためではナイですよ。

お店にいる、いろんな川の生きものたちとふれ合う機会を用意してくださるとのこと。

これを断る理由はありません!

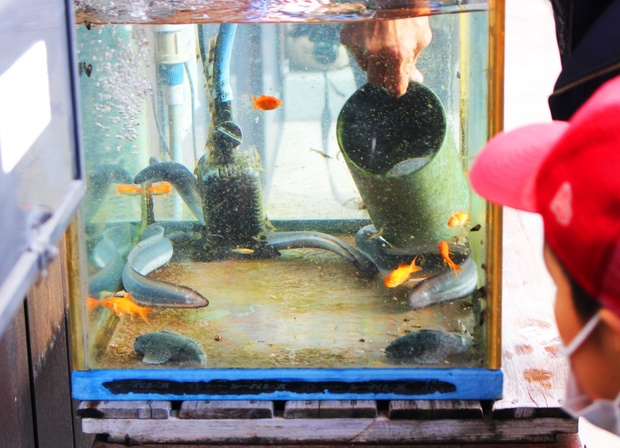

▲広い駐車場のある店先には、お目当ての水槽が…▲

▲奥にはウナギ、手前の両側には2匹のアラレガコ▲

▲こちらのアラレガコさまも、なかなかのツラガマエ▲

ここには、川での漁に関わる道具も色々と置いてあります。

モクズガニを獲るためのカゴに、ウナギ用の筒状のワナなど、昔からヒトが川と関わることで育ててきた歴史を感じさせる品の数々。

もちろん、初めて見るものばかりの子どもたちの目はランランと輝き始めました。

▲なるほど、カニがこう入ると出られなくなるってことか▲

▲ついでにウナキの気持ちにもなってみる▲

▲いつも川底にいるアラレガコのお腹を見るなんてホント貴重な体験☆▲

そして、みんなの興奮が爆発したのが、観察のために体長30cmにもなろうかというモクズガニたちが駐車場に放たれた瞬間でした!

強力なハサミは大人にだって危険なことも。

興味津々で観察していた子どもたちも、さすがに捕まえるのには勇気が必要な様子。

…というこで、最後は「ヒバサミでの捕獲(ほかく)大作戦」が発動!

何人もの子どもたちの頑張りで、無事にカニたちはバケツへと回収されたのでした。

▲モクズガニ渾身(こんしん)の威嚇(いかく)ポーズ▲

▲ハサミvsヒバサミの攻防!▲

▲一件落着▲

やっぱり生きものと向き合うとテンション上がるよね

「さぎり屋」さんでのスペシャルプログラムもこれにて閉幕。

とにかく、協力してくださった関係者の皆さんには本当に感謝です!

そして、たくさんの思い出もお土産に、バスは鯖江への帰途についたのでした…

さぁ次は、5月に美浜町でアラレガコの子どもたちと会おうネ!

このイベントで得られたこと

今回のシリーズは、ただ「希少生物や自然は大切だよね」ということだけでなく、「生きものと人」「環境と文化」といった、ヒトが関わる中での複雑性を体感して欲しいという部分もあった。

ある種“里山的”な考え方でもあるが、漁という「生きものを生業として捕まえる方法」を見学することは、その複雑性を体感する意味で良かったと思う。

同じように、魚道の断面を自分の目で見たことも、ヒトが自然に手を加える時に“配慮”していることを知ると共に、その“配慮”だけではカバーしきれないこともあると感じる機会にもなった。

・専門の研究者や漁業協同組合の関係者などから、直接「アラレガコ」「エバ漁」「川の生きもの」などの話を聞けた。

新しい知識に触れられたこと自体も良かったが、話者の表情や話しぶりから伝わる「愛着」や「心意気」の様なものに接することかができることも極めて大切な要素だったと思う。

・研究者である田原教授をはじめ、地元で川の漁や食文化の継承を実践する「『九頭竜川アラレガコ』伝統文化を守る会」、国土交通省の鳴鹿大堰管理所、永平寺町役場など、「アラレガコ」を中心に関係各団体の多様な連携・協力する事業を経験することができた。

・11月23日(火・祝)に開催された福井県主催の「環境フェア」で、昨年度制作した「ランドスケープ大作戦カードゲーム」のブースを出展し、来場者に体験プレイをしてもらったが、そのうちの1家族がその場で「エバ漁見学」の情報を知り、今回のイベントに参加してくれた経緯があった。

興味の始まりが「カードゲーム」だったことを考えると、これも「行動変容」の一例と捉えられると思う。

希少生物・環境保全の事業においても、様々なタイプのコンテンツの存在が大切なことを感じられた。

参加者の声

- <楽しかったこと>アラレガコ漁を見て、いろいろな生き物を見れたこと。 <びっくりしたこと>石みたいで見つけられなかったこと。(子ども)

- エバには、すきまだらけだからとれないのかと思ったけど、アラレガコがとれておどろいた。また、30㎝以上のナマズがとれたことにもおどろいた。(子ども)

- ぼくが、今日いちばん楽しかったことは、さぎり屋でウナギとモクズガニを見たことです。なぜなら、ウナギはあまりいきているところをみたことないし、モクズガニははじめてさわれたからです。(子ども)

- アラレガコの生態が学べて、魚の見比べ方や、伝とうの漁などを見ることができて良かったです。 伝とうのエバ漁では、とり方などが分かり、どのような工夫がされているのかを学べて良かったです。 さらに、アラレガコの生態を知るために、次回のアラレガコ学校に参加したいです。(子ども)

- 日頃、すぐ近くに住んでいても全く触れることがなかったアラレガコ漁を間近に見ることができて新鮮でした。さぎり屋さんも初めて入りました。九頭竜川の生き物をじかに見れたのがとても良かったです。(大人)

イベント実施結果

- 参加者数

- 26(大人11名 / 子ども15名)

- アンケート回答数

- 26(大人11名 / 子ども15名)

- 参加者満足度

- 55%

- 実施してよかった点

- ・多くの個人と組織の協力のもとで、貴重で充実した体験プログラムを提供できたと思う。

・地域や川に関わる文化に深い愛着を持つ人の存在に触れられた。

「さぎり屋」での観察の最後に、椛山氏から「川と、川の生きものたちのことを好きになってほしい」旨の発言があったことが記憶に残った。

・偶然ではあったが、NHKの地元局が、外来種(コクチバス)による生態系破壊についての特集コンテンツを作成中で、当日、田原教授のインタビューを収録し、イベントの数日後に地上波で放送した。

当日、放送予定日もアナウンスしたので、視聴した参加者には、より広い視点で九頭竜川の生物環境を捉えるきっかけになったと思う。

意図したものではなかったが、恵まれた結果となった。 - 実施して苦労した点

- ・計画時点で、どこまでの内容を盛り込むかのバランスに気を配った。

アラレガコの産卵地である海岸までバスを走らせるアイデアもあったが、時間的な問題もあり断念。

今回は、比較的プログラム構成に苦労した。

・多くの立場の関係組織があったため、挨拶から内容の打ち合わせまで、調整しながらの準備には手間をかけた。

その分、いろんな意味で運営側の経験値にもなったので有難くもあった。

・田原先生による“お話”を、子どもたちが集中して聞いてくれるかは心配だった。

未就学の子どもの一部は多少散漫になった瞬間もあったが、内容に動画があったり、クイズコーナーがあったりで、楽しんで参加してくれた子どもたちがほとんどで何よりだった。 - 特に寄付が活きたと感じた点

- ・バスをチャーターできるのは極めて有難かった。

今回のイベントでは、集合場所からイベント開催場所への移動はもちろん、“お話”を聞く施設と漁場となる河川敷の間を移動するためにもバスの利用が大前提となっている。

参加者の安全と快適さ、事業への集中力を担保するためにも大きな助けとなった。

また、今年度の企画は県内の広い範囲がフィールドとなるため、参加者の継続的な関わりを後押しするためにも必須の予算となっている。

・アラレガコの専門家(大学教授)への謝礼として活用できている。

イベント当日はもちろん、今シリーズの企画段階から協力してもらえているのは本当に心強い。

・子どもたちへの記念品であり、アラレガコに意識を向けてもらうためのピンバッジの購入ができた。

・告知のチラシを必要な数と質で作成し、十分な形で配布することができた。

メディア掲載

・2021年12月8日夕方 NHK福井放送局(地上デジタル放送)「ニュースザウルスふくい」と、翌朝の「おはよう日本」のローカル枠にて、講師をお願いしている田原教授も登場する特集「拡散するコクチバス(九頭竜川)」が放映された

SAVE JAPAN プロジェクト関連の映像は一部だけだが、今回のシリーズ企画で参加者と共有したい課題のひとつが内容となっている

●NHK福井放送局によるアーカイブ動画はこちらのページから

※見当たらない場合、過去のアーカイブページから探してみてください

- 主催・共催

- 一般社団法人環境文化研究所

認定特定非営利活動法人さばえNPOサポート - 協力・後援等

- 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

九頭竜川中部漁業協同組合

「九頭竜川アラレガコ」伝統文化を守る会

国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所九頭竜川鳴鹿大堰管理所 - 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社