ふくい・アラレガコ学校【第2回】

海の近くで子アラレガコをさがせ!

2022年05月15日(日)実施

レポート

『ふくい・アラレガコ学校』の2回目は、海で卵から生まれた「子アラレガコ」を探す旅に出ます。

舞台となる「耳川」は、若狭湾に流れ込む豊かな自然に恵まれた清流。

はたして、お目当ての稚魚たちを捕まえることはできるでしょうか?

舞台となる「耳川」は、若狭湾に流れ込む豊かな自然に恵まれた清流。

はたして、お目当ての稚魚たちを捕まえることはできるでしょうか?

当日のスケジュール

07:30 受付開始

08:00 さばえNPOセンター出発

09:00 美浜町和田海水浴場(耳川河口)到着

09:10 開会式

~アラレガコのお話(福井県立大学教授 田原大輔先生)

~活動での安全と、アミの使い方などについて

09:30 集合写真撮影

~「子アラレガコ」探しスタート(耳川河口)

~環境による「石化け(擬態)」の違い実験

11:00 「子アラレガコ」探し終了

~「石化け」実験結果確認

耳河川漁業協同組合 竹本秀人組合長の「耳川のお話」

~アンケート記入

11:40 帰りのバス出発

12:45 さばえNPOセンター到着

~解散

08:00 さばえNPOセンター出発

09:00 美浜町和田海水浴場(耳川河口)到着

09:10 開会式

~アラレガコのお話(福井県立大学教授 田原大輔先生)

~活動での安全と、アミの使い方などについて

09:30 集合写真撮影

~「子アラレガコ」探しスタート(耳川河口)

~環境による「石化け(擬態)」の違い実験

11:00 「子アラレガコ」探し終了

~「石化け」実験結果確認

耳河川漁業協同組合 竹本秀人組合長の「耳川のお話」

~アンケート記入

11:40 帰りのバス出発

12:45 さばえNPOセンター到着

~解散

実施内容

昨年12月に開催された「ふくい・アラレガコ学校」1回目では、展示されていたり、伝統漁法で獲れた成長した「アラレガコ」を観察できましたが、今回は、アミで捕まえて“自分の手で触れる”ことのできるイベントです。

福井県でも、複数の川でアラレガコの生息が確認されていますが、今回訪れる耳川(みみがわ)は、若狭湾に面した美浜町を流れる、短いながらも豊かな環境に恵まれた河川。

どれくらい子アラレガコに会うことができるのか!?

…スタッフも期待と不安にドキドキでこの日を迎えました。

※写真をクリックすると別ウィンドウで大きく表示できます

▲集合場所にバス到着!▲

▲動きだしたバスでは「前回のおさらい」も▲

1時間ほどで現地到着。

先にイベント準備を進めていたスタッフとも合流し、開会式の場所へと歩いて移動です。

先にイベント準備を進めていたスタッフとも合流し、開会式の場所へと歩いて移動です。

体験の舞台は和田海水浴場。夏は家族連れで賑わう美しい海辺です。

東屋(あずまや)には、地元のケーブルテレビ局「MMネット」の方も到着し、シリーズの講師をお願いしている田原大輔教授(福井県立大学)の事前取材の真っ最中でした。

地域密着のテレビ局なのですが、動画はインターネットでも観られるとのことで、楽しみがひとつ増えました。

(動画ページへは、このレポートのずっと下「メディア掲載」のコーナーにリンクをはってあります。ぜひご覧ください。)

東屋(あずまや)には、地元のケーブルテレビ局「MMネット」の方も到着し、シリーズの講師をお願いしている田原大輔教授(福井県立大学)の事前取材の真っ最中でした。

地域密着のテレビ局なのですが、動画はインターネットでも観られるとのことで、楽しみがひとつ増えました。

(動画ページへは、このレポートのずっと下「メディア掲載」のコーナーにリンクをはってあります。ぜひご覧ください。)

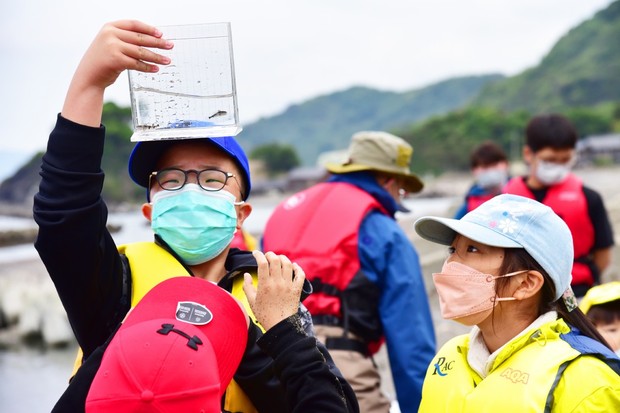

家族ごとに距離を取って集合したところで開会式がスタートです。

SAVE JAPAN プロジェクトの目的や仕組み、安全に楽しく活動する注意などの後には、田原先生の「アラレガコ・ミニ講座」が始まります。

12月のイベントから継続参加の皆さんが多かったものの、今回初めての方にも分かるように、アラレガコのライフサイクル、石化け、人との関わりなどについての興味深いお話が続きます。

同じ「生きものさがし」でも、知識があるかないかで、思い入れも感動もゼンゼン違ってきますよね?

短い時間のレクチャーでしたが、事前の“お勉強”としては十分にワクワクをアげてくれる時間でした。

さぁ!

それでは、ライフジャケットを身に付けて、いざ海岸の方へ!

同じ「生きものさがし」でも、知識があるかないかで、思い入れも感動もゼンゼン違ってきますよね?

短い時間のレクチャーでしたが、事前の“お勉強”としては十分にワクワクをアげてくれる時間でした。

さぁ!

それでは、ライフジャケットを身に付けて、いざ海岸の方へ!

この日の波は、少し高め。

若狭湾の美しい海を見渡すと、ここが川と海の接点だということが実感できます。

耳川の流れは、大きくカーブして海へと流れ込みます。

そんな中、「子アラレガコ」を探してアミを入れるエリアは、波打ち際から砂州を挟んだ幅5メートルほどの汽水域。

ここなら波は届きません。

それでも、少し深い部分では、流れに足をとられるリスクもあるため、大人の膝下くらいまでの深さをキープするよう注意します。

若狭湾の美しい海を見渡すと、ここが川と海の接点だということが実感できます。

耳川の流れは、大きくカーブして海へと流れ込みます。

そんな中、「子アラレガコ」を探してアミを入れるエリアは、波打ち際から砂州を挟んだ幅5メートルほどの汽水域。

ここなら波は届きません。

それでも、少し深い部分では、流れに足をとられるリスクもあるため、大人の膝下くらいまでの深さをキープするよう注意します。

さぁ、ここで待ちに待った「子アラレガコさがし」のスタート!

このイベントで用意したアミは、少し頑丈なタイプ。

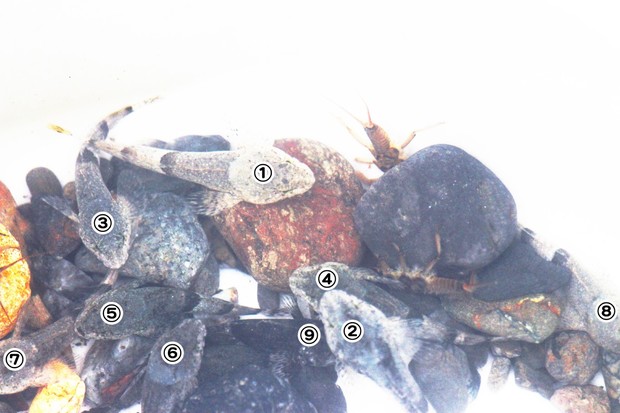

と言うのも、アラレガコの稚魚は砂利や小石の水底に張りつくようにしているため、砂利ごとすくって、砂金探しのように、アミの中で魚を見つけるのが有効だからです。

どちらかと言えば“泳ぐのが苦手”な生き物だからこその「やり方」ですが、慣れてくるとあちこちの家族から「いたいた!」の歓声が上がり始めました。

このイベントで用意したアミは、少し頑丈なタイプ。

と言うのも、アラレガコの稚魚は砂利や小石の水底に張りつくようにしているため、砂利ごとすくって、砂金探しのように、アミの中で魚を見つけるのが有効だからです。

どちらかと言えば“泳ぐのが苦手”な生き物だからこその「やり方」ですが、慣れてくるとあちこちの家族から「いたいた!」の歓声が上がり始めました。

1時間ちょっとの「子アラレガコさがし」も終了。

うまく捕まえられた人も、そうじゃなかった人も集まって、今日の活動の「まとめ」の時間に突入します。

まずは透明なケースに入れて、いろんな角度からじっくり観察。

アラレガコは水床に張り付いて狩りをするプレデター(捕食者)なので、お腹が白いのが特徴です。

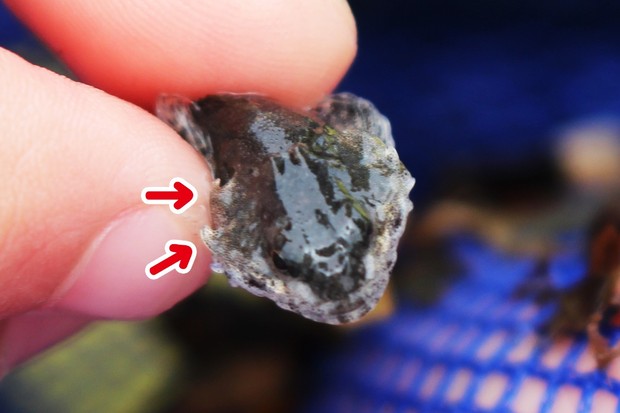

また、活動中の1時間、2つのバケツに違う色の石を置いて、それぞれがどんな「石化け」をしたのか違いを確かめる“実験観察”の結果も発表。

全ての稚魚たちではないですが、黒い石と赤い石(レンガ)のバケツでの明らかに違う色合いに、大人からも子どもからも、驚きのどよめきが…

アラレガコが小さい時から持つ能力に、ちょっとした感動を覚えた瞬間でした。

うまく捕まえられた人も、そうじゃなかった人も集まって、今日の活動の「まとめ」の時間に突入します。

まずは透明なケースに入れて、いろんな角度からじっくり観察。

アラレガコは水床に張り付いて狩りをするプレデター(捕食者)なので、お腹が白いのが特徴です。

また、活動中の1時間、2つのバケツに違う色の石を置いて、それぞれがどんな「石化け」をしたのか違いを確かめる“実験観察”の結果も発表。

全ての稚魚たちではないですが、黒い石と赤い石(レンガ)のバケツでの明らかに違う色合いに、大人からも子どもからも、驚きのどよめきが…

アラレガコが小さい時から持つ能力に、ちょっとした感動を覚えた瞬間でした。

最後には、今回お世話になった、耳河川漁業協同組合の竹本組合長さんからもお話が。

美味しいアユで知られる耳川ですが、釣り人さんがアユ釣りの時、大きなアラレガコを釣り上げることがあるそうです。

その大きさは、25cmに達する場合も…

他の地域で「アユカケ」と呼ばれることもあるアラレガコの名前の由来は「アユをエラブタのトゲに引っかけて食べる」との言い伝えから。

そのサイズなら、川の生態系のトップに君臨するのもうなづけけます。

次回の「ふくい・アラレガコ学校」最終回は、耳川のもう少し上流で、大人になったアラレガコの捕獲にチャレンジします。

参加者の皆さんからも、成長した稚魚たちとの再開に期待する声が聞かれました。

美味しいアユで知られる耳川ですが、釣り人さんがアユ釣りの時、大きなアラレガコを釣り上げることがあるそうです。

その大きさは、25cmに達する場合も…

他の地域で「アユカケ」と呼ばれることもあるアラレガコの名前の由来は「アユをエラブタのトゲに引っかけて食べる」との言い伝えから。

そのサイズなら、川の生態系のトップに君臨するのもうなづけけます。

次回の「ふくい・アラレガコ学校」最終回は、耳川のもう少し上流で、大人になったアラレガコの捕獲にチャレンジします。

参加者の皆さんからも、成長した稚魚たちとの再開に期待する声が聞かれました。

着替えを終わらせて東屋に戻ったら、恒例のアンケートタイム!

スタッフは、これを読ませてもらうのもスゴく楽しみにしていますよ~☆

アンケートも全て回収。

現地集合・解散の参加者さんたちにもお別れの挨拶をして、バスは無事さばえNPOセンターへと帰って来ました。

前日までの雨で、心配した川の水量や当日の天気による障害もなく、実際に子アラレガコたちに触れあえてもらえたことに感謝です。

次回の8月11日は、「ふくい・アラレガコ学校」の最終回!

今度も、みんなの力を合わせて、楽しくて、充実した体験にしていこうネっ!!

待ってるよ~っ!

現地集合・解散の参加者さんたちにもお別れの挨拶をして、バスは無事さばえNPOセンターへと帰って来ました。

前日までの雨で、心配した川の水量や当日の天気による障害もなく、実際に子アラレガコたちに触れあえてもらえたことに感謝です。

次回の8月11日は、「ふくい・アラレガコ学校」の最終回!

今度も、みんなの力を合わせて、楽しくて、充実した体験にしていこうネっ!!

待ってるよ~っ!

このイベントで得られたこと

・昨年12月に開催した1回目のイベントで、川から下る「親アラレガコ」が海で産卵することを学んだが、その卵が孵って、稚魚たちが河口付近で過ごすこの時期ならではの貴重な体験イベントになった。

・とにかく、2cm~5cmサイズのアラレガコの稚魚に直接触れられたことは素晴らしい体験になった。

成魚とほぼ同じ形をしているが、その10分の1~5分の1程度の稚魚がアミの中で動いている姿を見て、その成長を応援したくなる感情が自然と湧いてきた参加者も多かった様子。

・海を目の前にした汽水域の河口に入っての体験で、違う環境を行き来するアラレガコの適応力を肌感覚で受け止められた。

・1回目参加者が、定員の3分の2を占める応募となり、継続性や物語性のある、奥深さのあるシリーズになった。

・とにかく、2cm~5cmサイズのアラレガコの稚魚に直接触れられたことは素晴らしい体験になった。

成魚とほぼ同じ形をしているが、その10分の1~5分の1程度の稚魚がアミの中で動いている姿を見て、その成長を応援したくなる感情が自然と湧いてきた参加者も多かった様子。

・海を目の前にした汽水域の河口に入っての体験で、違う環境を行き来するアラレガコの適応力を肌感覚で受け止められた。

・1回目参加者が、定員の3分の2を占める応募となり、継続性や物語性のある、奥深さのあるシリーズになった。

参加者の声

- たのしかったです。 子アラレガコがはやくて、すごいかっこいいです。(子ども)

- 初めてつかまえた生き物もたくさんいたし、アラレガコはぎたいするということが分かったのでよかったです。 またやりたいと思いました。(子ども)

- 3匹のアラレガコをみつけれた(つかまえれて)とてもよかった。 生き物の保全活動をこれからも行ってみたいです。 次のアラレガコイベントも楽しめそうと思いました。 エラ呼吸での呼吸法調節(※)を知り、ぜひ友だちにも教えてあげたいです。(子ども) ※海水と淡水での調整について(スタッフ注)

- 思った以上に子どもたちが次々につかまえていたのでおどろきました。 成長したときにどれだけの数が残るかわかりませんが、人間による環境破壊が原因で育てないと云うことがないと良いと思います。(大人)

- 淡水でも海水でも生きられる生物がいることがわかった。 もっと詳しくあられがこについて調べてみたくなった。 とても楽しかったので、次回8月の参加が楽しみです(^^) あられがこはどこで食べられますか?(大人)

イベント実施結果

- 参加者数

- 32(大人15名 / 子ども17名)

- アンケート回答数

- 32(大人15名 / 子ども17名)

- 参加者満足度

- 73.3%

- 実施してよかった点

- ・今回も、地元の漁協関係者の方、ケーブルTVの取材など含め、多くの皆さんのサポートで充実した内容になったと思う。

・個人ではなかなかむずかしいイベントを共有体験することで、参加者親子のコミュニケーションが盛り上がっている様子があちこちで見られた。

全身で体感できるイベントの記憶は、その時の人間関係も含めて、一生の財産になる可能性を秘めていると思う。

もし、SAVE JAPAN プロジェクトに関わることで、そんな可能性への手助けができているのだとしたら、運営側としてもとてもありがたい。

・イベトンがほぼ終了したタイミングで、田原教授に個別の質問をしにくる子どもたちもいた。

本人が本当に興味を持っているからこその言動なので、事業へのやり甲斐を感じる。

・イベント企画時に、活動時間を使った「まわりにある石の色の違いによる擬態への影響」を検証するアイデアが出てきた。

田原教授の研究室でも、稚魚に対して同様の観察などをしたことはなかったとのことで、学術分野との連携での楽しさを感じることができた。

参加者が、そんな観察のチャンスを直に体験できることにも意義があったと思う。

・とにかく、専門の研究者である福井県立大学の田原教授の存在が大きい。

フィールドワークの中で得た知識やネットワークを、全面的に活かしていただくことで今年度の事業が可能になっている。

ここ数年、福井のSAVE JAPAN プロジェクトのイベントでは、学術サイドからの監修をお願いしていたが、まさに専門の研究対象「アラレガコ」を主人公に据えて今年度の企画を組み上げられたことにも嬉しさを感じる。 - 実施して苦労した点

- ・とにかく、イベント開催日に、稚魚たちが現地にいてくれるかが第一の心配ではあった。

専門家の田原教授の経験から、ロケーションや時期の決定をしてはいたが、ほぼ1週間前に主なスタッフで現地調査を行い、大丈夫だとの確信を得て進むことができた。

・海岸すぐ近くと言うことで、万が一を考えた安全の確保には腐心した。

高波や離岸流といった、川とは違う危険もあるため、スタッフの配置や役割分担については慎重に計画した。

・企画上、シリーズを通して参加してくれる家族を優先(参加希望の先行受付の実施)することになっていたが、予想よりもその数が多く、チラシ等での告知時に定員に達する懸念もあった。

幸い、ほぼ3分の1は新規参加者枠として確保できたが、早めに定員に達する状況となった。

・前回同様、感染症対策の徹底を行った。

マスク着用、現地での参加者同士の距離、バス内での換気や消毒の徹底など、関係者の間で確認・準備の上イベントを実施した。 - 特に寄付が活きたと感じた点

- ・バスをチャーターすることで、安心・安全を確保して県内のアラレガコの生息地へと足を伸ばせている。

・アラレガコの専門家(田原教授)への謝礼として活用できている。

・動画コンテンツ作成に必要な機器の購入ができた。

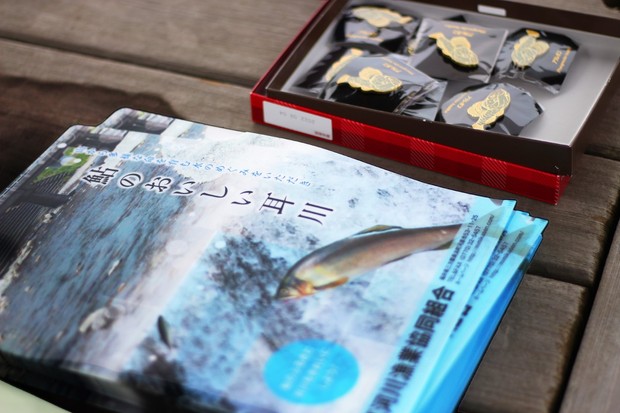

・1回目の未参加者にも、前回講義(お話)の部分で配布した資料を印刷して配布することができている。

シリーズイベントのため、過去の回との連続性を維持するための資料などを、予算の心配をせずに配布できることにはとてもありがたい。

・告知のチラシを必要な数と質で作成し、十分な形で配布することができた。

メディア掲載

・2022年5月24日 美浜ケーブルネットワーク(株)エムエムネット取材・制作による番組「まちのほっと情報 MM47ちゃん」にて、5分ほどのイベントレポートとして放映され、インターネットのアーカイブでも公開中。

簡潔ながら、イベントの趣旨や意義、参加者の楽しい様子も伝わる内容のコンテンツとなっている。

●番組動画のURLはこちらのページから

※該当コーナーは、開始から3分45秒あたり~8分47秒あたりまで

簡潔ながら、イベントの趣旨や意義、参加者の楽しい様子も伝わる内容のコンテンツとなっている。

●番組動画のURLはこちらのページから

※該当コーナーは、開始から3分45秒あたり~8分47秒あたりまで

- 主催・共催

- 一般社団法人環境文化研究所

認定特定非営利活動法人さばえNPOサポート - 協力・後援等

- 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

耳河川漁業協同組合 - 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社