なんだべ村自然楽校「いのちはつながっている」第3回

2017年04月22日(土)実施

レポート

「ホタルが住みやすい環境を整えてみよう」(第3回)

近年地球環境の温暖化の問題、生活の利便性による環境汚染、過疎化、里地里山の荒廃が原因でクマによる人の被害やイノシシによる農作物の被害、生態系の劣化、外来生物等による在来種の減少など、今や農村地域は深刻な状況にあるといわれています 、郡山市逢瀬町多田野地区はゲンジボタルとヘイケボタルが同時に生息している希少な環境の場所となっています。第3回は福島自然観察ネットワーク代表の横田清美さんを講師に自然の観察を通して自然に親しみ、ホタルが住みやすい環境を整え、堀はらいをし自然との共生社会について学ぶことができたイベントとなりました。

近年地球環境の温暖化の問題、生活の利便性による環境汚染、過疎化、里地里山の荒廃が原因でクマによる人の被害やイノシシによる農作物の被害、生態系の劣化、外来生物等による在来種の減少など、今や農村地域は深刻な状況にあるといわれています 、郡山市逢瀬町多田野地区はゲンジボタルとヘイケボタルが同時に生息している希少な環境の場所となっています。第3回は福島自然観察ネットワーク代表の横田清美さんを講師に自然の観察を通して自然に親しみ、ホタルが住みやすい環境を整え、堀はらいをし自然との共生社会について学ぶことができたイベントとなりました。

当日のスケジュール

スケジュール

09:00 集合

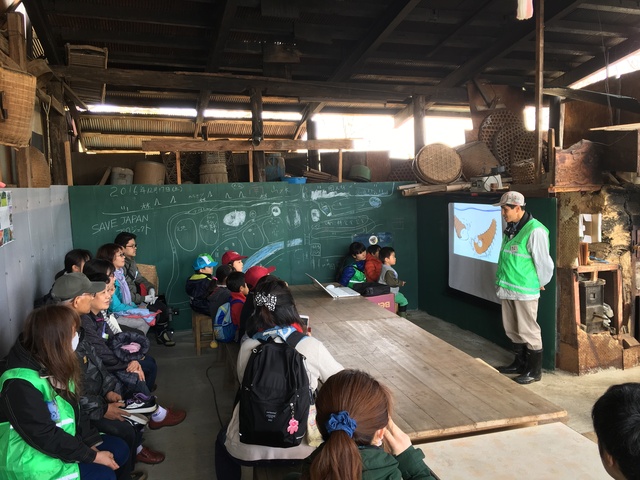

09:30 イベント開始(プログラムの説明)

10:00 開会式(主催者挨拶)

10:15 集合写真

10:25 危険な場所の説明

10:30 探索・堀はらいの開始

12:00 まとめ

12:30 昼食

13:30 解散

実施内容

ホタルは初夏の一時的に注目される昆虫ですが、ホタルの一生は約1年かけて生命を育んでいます。

野生動物の痕跡をみつけ、植物、昆虫、野鳥などの動植物の観察をしながら自然との共生社会や食物連鎖を学ぶイベントでした。

堀はらいの準備開始です。

堀はらいをなぜやるのか、里地里山に伝わる地域の風習などを学びました。

堀にすむ生き物探しです。ゆっくりあみを入れ底から引き揚げてみると、いろんな生き物が・。

いろんな生き物が見つかりました、まさにビックリ、ワクワクです。

様々な生き物が住んでいる痕跡を見つけています。木の芽が野ウサギに食べられています。なぜこんなに高い場所が食べられたか、みんなに質問しています!

生まれて初めての体験です、いろんな生き物を見るのが初めてです。ビックリしたり、怖がったり、平気でカエルを手でさわったり、ワクワクの体験でした。

今日のまとめです、見たり、体験したり、触ったり、いろんな事を親子で相談し書き出してまとめています。

このイベントで得られたこと

今回は第3回目、第1回、第2回とつながりホタルの幼虫、カワニナ、イモリ、オタマジャクシ、ドジョウ、カワエビ、など様々な生き物がすんでいる里山、水生生物も地上の生き物も人の手を入れた環境(里山)が重要なバランスを維持し豊かな森にすむ生き物との境界線となる場所を形成している。地域に生きる全ての生物がともに暮らすことができる社会をホタルの一生を学ぶことで生物多様性と希少性動植物について関心を深めるきっかけができました。

参加者の声

- 自分の住んでいる地域にこんなにいろんな生き物が住んでいることや生き物が住みやすい環境とはをよく学べた。(40代・男性)

- 便利さ、近代化による効率優先、大量消費における自然環境破壊、このイベントに参加し普段忘れがちな事をあらためて考えさせられる時間となりました。(50代・男性)

- 環境教育は学校でも学べないとても貴重な事と感じた。このような体験を低学年から親子で学べるイベントは大切な時間となった。(30代・女性)

- 生き物が住みやすい環境づくりに参加したことで親子であらためて考えさせられたとても良い時間でした。(30代・助成)

- 学校では体験できないことができてよかった(小学2年生・男の子)

イベント実施結果

- 参加者数

- 20名(大人10名 子ども10名)

- アンケート回答数

- 16名

- 参加者満足度

- 90%

- 実施してよかった点

- 環境教育を親子で学べること、子どもに学校では学べない体験をさせれることにとても意義のあるイベントでした。

- 実施して苦労した点

- 里地里山の荒廃によるクマ・イノシシ・サルの被害が住宅地の境界まで及んできていることから、事前に被害がないように十分配慮してイベント開催におよんだ。

- 特に寄付が活きたと感じた点

- 観察用の備品等を購入し参加者へ体験していただけたこと