幻のリュウキュウアユを阿室川で見つけよう!

レポート

当日のスケジュール

9:40~主催者挨拶・事業説明、協賛企業様のご挨拶・協賛内容説明、実施スケジュール案内

9:50~自然災害と自然環境の関係について、防災についての学習、安室川の生き物の学習

11:20~プログラムの振り返り、アンケート記入・閉会

実施内容

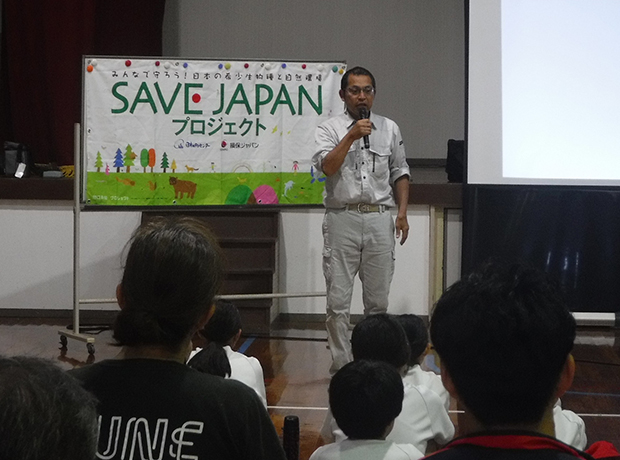

開会式では、損保ジャパン株式会社 奄美大島支社長 様より、ご挨拶とSAVEJAPANプロジェクトについてのご説明をいただきました。また川の観察に必要な道具の子どもたちへの贈呈が行われました。

開会式では、損保ジャパン株式会社 奄美大島支社長 様より、ご挨拶とSAVEJAPANプロジェクトについてのご説明をいただきました。また川の観察に必要な道具の子どもたちへの贈呈が行われました。

近くには豪雨災害の跡がまだ残っています。

近くには豪雨災害の跡がまだ残っています。 鹿児島大学 学術研究院 農水獣医学域農学系 助教 平 瑞樹 先生から防災についてのお話を聞きました。

鹿児島大学 学術研究院 農水獣医学域農学系 助教 平 瑞樹 先生から防災についてのお話を聞きました。 続いて、鹿児島県体験的環境学習研究会会長・かごしま環境未来館嘱託専門員の岩切 敏彦 先生より、阿室の自然と観察の方法について、教えていただきました。岩切先生は昨年度まで阿室小学校に勤務されていたため、再会を子どもたちも喜んでいました。

続いて、鹿児島県体験的環境学習研究会会長・かごしま環境未来館嘱託専門員の岩切 敏彦 先生より、阿室の自然と観察の方法について、教えていただきました。岩切先生は昨年度まで阿室小学校に勤務されていたため、再会を子どもたちも喜んでいました。

お話を聞いた阿室川へ向かいます。

お話を聞いた阿室川へ向かいます。

残念ながら、幻の「リュウキュウアユ」は見られなかったものの、「テナガエビ」や「カニ」など、たくさんの生き物を観察することができました。災害復旧や防災のための工事が行われていても、生き物たちは川に暮らしていました。

学校に帰ってから、阿室川で見ることのできた生き物について、岩切先生が説明をしてくださいました。

学校に帰ってから、阿室川で見ることのできた生き物について、岩切先生が説明をしてくださいました。

阿室川で見ることのできた生き物たち。この地域では「テナガエビ」は「タンガ」と呼ばれています。

阿室川で見ることのできた生き物たち。この地域では「テナガエビ」は「タンガ」と呼ばれています。

このイベントで得られたこと

・自然の回復力(災害・工事でも生物は生存のための知恵・本能により危機を回避していること)に驚かされた。

・故郷の自然環境の保全、生き物とのつながりをどのように保つのかを学ぶ機会となった。

・自然を大切にすることと人の命や財産を守ることは相反することではなく、両方とも大切にした持続可能な開発や社会づくりを考えていく必要があることに気づかされた。

・「僕たちが今できること、しないといけないことは『知ること・学ぶこと、そして考える事・考え続ける事』だと教えてもらった」と子どもたちの口から聞けた。地域の未来に向けた人づくりの一端が担えたのではないだろうか。

参加者の声

- 「工事した川には、生き物はいなくなっていたと思っていたけれど、沢山いてくれてうれしかった」(小学生)

- 「リュウキュウアユは住めなくなって死んじゃったのかな?それとも逃げちゃったのかな?」(小学生)

- 「人の生活も自然も、大切にするにはどうすればよいのかな?と思った」(小学生)

- 小さな川でもリュウキュウアユが戻ること。防災と自然が表裏一体であり、守る活動をしないといけないと思った。(大人)

- 環境(自然保護)と生活(防災)のバランスが大切だと感じた。まずは「考える」ことから始めたい。(大人)

イベント実施結果

- 参加者数

- 子ども16名 大人37名 ほか、観察場所近辺にお住いの育児中の方やご高齢の方が見学されました。 ※調査フィールドの規模や安全性の観点から、募集手段を選定(限定)した。

- アンケート回答数

- 子ども16名 大人23名

- 参加者満足度

- 77%

- 実施してよかった点

・子どもたちも地域の方も、地元の自然を楽しみながら観察し、意識をもって環境について向かい合うことができた。

・子どもたちのワイワイと自然と触れ合う姿・笑顔・笑い声が地域の皆さんを笑顔にし、多くの近隣の皆さんの元気になった(地域の皆さんの声から)

・元気な楽しそうな声に、地域の方も橋のたもとに集まられ、笑顔で子どもたちを見たり生き物の取り方や安全な川遊びについて声をかけていただき、わいわいと楽しそうであった。

・梅雨前の生物相の観察により、今後年間を通して定期的に学校でも観察をしていきたいと季節的かつ継続的な調査・環境学習の機会提供へとつながった。

・参加者の児童生徒・学校職員・保護者・地域・一般の方々に環境学習と防災の両方の意識を高めることができた。- 実施して苦労した点

・天候(奄美大島の海洋性の天候はめまぐるしく変化するため、子どもたちの体調も考慮しながらの実施であった。また、事前の準備等にも苦慮した)

・昨年までの豪雨災害の復旧及び本年度の防災のための河川改修工事が長引き調査予定個所も河川改修・護岸工事が継続されていたため、事前に複数回の調査と協議を行い、安全対策と生物相観察の視点から調査ポイントの設定に苦慮した。(前日まで復旧工事が入っており、調査予定ポイントは茶色く土砂で濁り生物の姿や深ささえわからないような状況にあったため、前日の最終下見調査にてさらに上流部にポイントを設定しなおした。当日満潮時の潮位200㎜と上流部からの流れ込みなどにより当日はだいぶ濁りも上流部から落ち着いてきたため、2か所に分かれ調査・観察を行った。)

・遠隔地であるため学校・地域と主催者側の事業調整及びフィールド調査などに苦労した。- 特に寄付が活きたと感じた点

・今後継続的に観察・調査していく際に必要な用具を寄贈することができました。採取する用具やじっくり観察するための機材を提供できたため、子どもたちがより積極的に採取に参加することができ、採取した生き物を河原で顔を突き合わせながら観察する姿が印象的でした。

・身近に起きる災害の前兆を自分で感じて防災に役立てるような話や、身近なもので作れる防災グッズを紹介し、防災に対する意識の啓発にもつながりました。

・地元の自然に詳しく経験値の高い講師陣・専門家を招致により、詳しい同定や地域を俯瞰した視点での防災意識を持つことができました。

・参加対象者に合わせた対応のできるインタープリターの解説で、楽しくわかりやすく心に響き、記憶に残るプログラムとなりました。

メディア掲載

・募集記事/5月5日 奄美新聞

・実施記事/5月12日 南海日日新聞「川の生き物を調査 環境保護と防災の両立学ぶ 阿室小中」

- 主催・共催

- 【主催】SAVEJAPANプロジェクト奄美実行委員会

- 協力・後援等

- 【協力】

阿室小中学校

特定非営利活動法人鹿児島県NPO事業協会

日本自然文化研究所

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター - 協賛

- 損害保険ジャパン株式会社